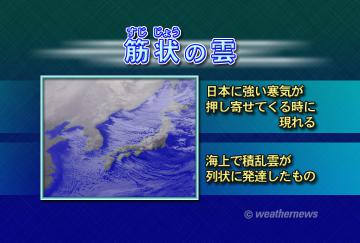

筋状(すじじょう)の雲

冬の天気の代名詞ともいえる西高東低の気圧配置が現れると、気象衛星の画像では筋状(すじじょう)の雲を見ることができます。冬型の気圧配置と筋状の雲には密接な関係があります。冬になるとシベリア大陸は冷え込んで、大陸には冷たい重い空気が溜まって高気圧ができます。一方、この時期、日本付近を東進した低気圧が北海道の東の海上やアリューシャン近海で発達するようになり、ときには台風並みに発達することがあります。このため日本付近の気圧配置は西に高気圧、東に低気圧のいわゆる「西高東低」の冬型の気圧配置となります。日本付近の等圧線は南北の縦縞模様になり、冷たい北西の季節風が吹き、大陸から日本列島に寒気が流れ込んでくるのです。大陸から吹き出してくる冷たい乾燥した空気は、日本海の対馬暖流の上を渡ってくるうちに、海面から蒸発した水蒸気をたっぷり吸い込んで日本海の上で雪雲が成長するのです。この時、季節風の吹く方向や中国大陸側の地形の影響を受けながら中国大陸から日本へ向かって発達していきます。これを上空から見ると筋状の雲になるのです。