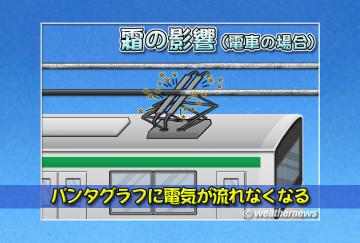

霜の影響

冷え込んだ朝には、草木や農作物などに氷の粒がついてうっすらと白くなり霜が降りているのを見かけることがあります。霜は植物だけでなく建物や電線につくこともあり、これを「着霜(ちゃくそう)」といいます。似たような言葉に「着雪(ちゃくせつ)」がありますが、これは雪が付着することです。着雪は雪が降らないと起こりませんが、着霜は雪や雨が降らなくても、朝方の冷え込みで空気中の水分が凍りついたときに発生します。そのため、晴れた冬の朝は着霜による被害が出やすいのです。着霜による被害の代表的なものに山間部の路線を走る電車への影響があります。電車を走らせる電気は、線路の上に張られた架線(かせん)と呼ばれる電線から供給されていて、この電線に霜がついた場合に被害が出ます。在来線の場合、電線から電車の屋根の上についている「パンタグラフ」を通って1500ボルトもの直流電流が流れ、車両の中へ流れていきます。電車はパンタグラフを電線に接触させて電気を受けながら走っているため、電線に霜がつくと、パンタグラフが電線から離されて火花が散ります。その結果、車両の中へ届く電気の量が減ったり、ひどい時にはパンタグラフが壊れてしまうこともあります。大雪だけではなく、ただ霜が降りただけでも、電車が時間どおりに動かず通勤や通学などに支障を来すおそれがあるのです。