これからの季節、一年のうちで一番夜空の星がきれいに見えます。これは空気が乾燥していて大気中の水蒸気が少なく、夜空が澄んでいるためです。

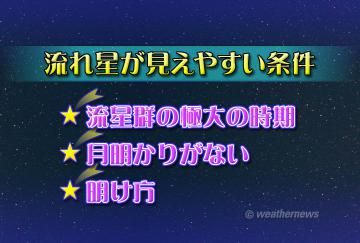

星がたくさん見られる冬は、流れ星が見られる可能性も高くなります。めったには出会うことはないと思われがちな流れ星ですが、実は見えやすい条件があるのです。

まず、有名な11月のしし座流星群や12月のふたご座流星群のように、集中してたくさんの流れ星が見られる時期があります。流れ星の数がピークになる日時は年によって微妙に異なるため、前もって流星群の極大の時期を調べておくのがおすすめです。そうすれば、かなり高い確率で流れ星を見ることができるでしょう。

特別な流星群がないときでも、月明かりのない暗い夜は流れ星に出会える良い条件と言えます。もちろん月明かりだけでなく、街の明かりも少ない場所が良いのは言うまでもありません。

また、時間帯で言えば明け方近くが最も流れ星を見る確率が高いです。これらの条件が重なるほど流れ星に出会いやすくなります。

これからぐんぐんと夜の寒さが増してきます。厚手のコートや手袋など、万全の防寒対策を行なって、流れ星を待ってみるのもいいですね。

お天気豆知識(2025年11月04日(火))

一日のうち、流れ星が最もよく見られるのは明け方の時間帯です。いったいこれはどうしてなのでしょうか。

そもそも流れ星は、宇宙に浮かんでいる彗星のかけらや小惑星の破片が、地球の引力で大気中に飛び込んでくるときに見られるものです。もしも地球が止まっていたとすると、流れ星は地球のどの場所でも夜になれば均等に見られるはずです。

実際には地球は太陽の周りを回っています。このため、地球の進行方向に対して前面にきた時間帯ほど、宇宙に浮かぶ星のかけらにたくさんぶつかることになるのです。

これはちょうど雨の中を走る車のフロントガラスと同じ原理です。雨が真上から降っていて車が前に進んでいるときには、後ろのリアウィンドウよりもフロントガラスの方がより多くの雨の粒があたります。

地球の場合でも同じように、進行方向の前面にくる時間帯、つまり夜から昼にかわる明け方近くの時に最も流れ星をたくさん見ることができるのです。

明け方近くにふと目が覚めたときなどは、流れ星が見られるチャンスと言えるかもしれませんね。