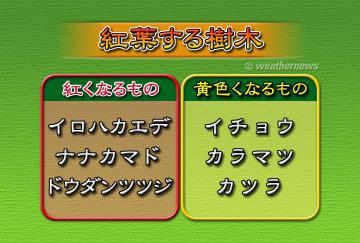

秋も深まって、東日本や西日本でも標高の高いところを中心に紅葉が進んできました。滝や渓流を色鮮やかな紅葉が飾り、水面にそれが映る様子は特に美しいものです。

ところで皆さんは、渓流の流れの中で、丸い穴のあいている岩を見かけたことはないでしょうか。岩に丸く掘られた穴は、一見人工的なもののようですが、実はそうではなく自然が作り出したものなのです。

これは、おうけつ(甌穴、凹穴)またはポットホールと呼ばれるものです。穴の直径や深さが数センチメートルの小さなおうけつから、直径1メートル、深さ2メートルという巨大なものまであります。

見事なおうけつが見られる場所は、観光地にもなっていて、例えば宮崎県都城市(みやこのじょうし)の関之尾の滝(せきのおのたき)の関之尾おうけつ群もそのひとつです。

このような場所では、丸いものだけでなく、半円形に削りとられたものなどいろいろな形や大きさの「おうけつ」を見つけることができます。

お天気豆知識(2025年10月18日(土))

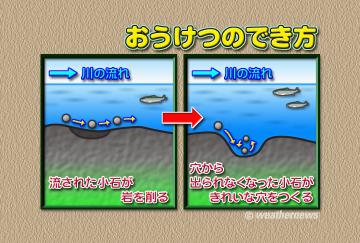

自然にできたものとは思えない不思議な岩の穴、おうけつは、どうやってつくられるのでしょうか。

水の流れの速い岩場の川では、小石も水に流されています。このとき、小石は川底を少しずつ削りながら、下流へと流されていきます。水の流れによって小石がぶつかりやすい場所があったり、岩にはじめから小さなくぼみなどあると、川を流れる小石が次から次へとその場所を削り、少しずつ深さを増していきます。

そして、ある深さまで削られると、岩を削る小石はくぼみを抜け出すことができなくなります。そうなってしまうと、小石はくぼみの中をぐるぐるとまわり続けることになり、くぼみはますます削られて、きれいな穴となるのです。

この穴は川の底にあって地上からは見えないものも多いのですが、季節によって水かさが変わる川や、穴ができてから川の流れる位置が変化したところなどでは、目につきやすくなります。水たまりになっていることが多く、穴の中には小石が数個残されていることもあります。

これから渓流に紅葉狩りなどで出かけられる方は、この自然のちょっとしたいたずらを探してみてはいかがでしょうか。