ふつう、水の沸騰する温度(沸点)は100度ですが、山の上での水の沸点は地上とは違ってきます。

沸点とは、水面から空気中へ出ようとする水の圧力(蒸気圧)と、空気の圧力(気圧)が釣り合っている状態の温度のことです。

水温が高くなるほど水の圧力は高くなりますが、空気の圧力は山の上など標高の高い所へ行くほど低くなります。そのため高い山の上では、地上よりも低い温度で水が沸騰するのです。

具体的には、地上付近で気圧が1013ヘクトパスカルの時、水の沸点は100度ですが、これが標高1000メートル(約900ヘクトパスカル)では97度、標高3000メートル(約700ヘクトパスカル)では90度くらいに下がります。

ちなみに、標高3776メートルの富士山での水の沸点は約88度になります。

この沸点の違いによって、山ではご飯も地上と同じようには炊けません。山の上は、地上とは大分違った環境であると言えるでしょう。

お天気豆知識(2025年10月12日(日))

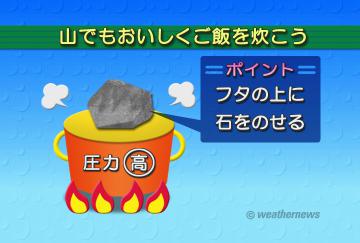

最近はコンピューターを内蔵した炊飯器も多くなり、誰でもおいしいご飯を炊けるようになってきました。ただし、山の上でご飯を炊くとなると話は別です。もちろん屋外では電化製品は使えないので、自分で火の加減を調節しなくてはいけません。

昔から、おいしくご飯を炊くコツとして、「はじめチョロチョロ中パッパッ、ブツブツいうころ火を引いて、赤子(あかご)泣いても蓋(ふた)とるな。」と言われています。

この要領は、山の上でも基本的には変わりませんが、標高の高いところでは気圧が低いため、水が低い温度で沸騰します。このため、山の上でおいしくご飯を炊くには、コッフェル(山で使う鍋)の蓋の上に大きめの石を乗せましょう。

こうするとコッフェルの中の圧力が高くなり、その結果、沸点が高くなりご飯がおいしく炊けるようになるのです。

また、米を火にかける前に、十分に水分を吸わせておくと、芯も残りにくく、いっそうおいしいご飯が炊けるでしょう。