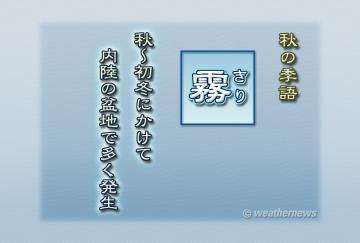

秋の季語の中に「霧」があります。「霧」というと、季節に関わらず年中発生するイメージを持っている人が多いのではないでしょうか。

10月に入って秋が深まってくると、冷え込みも強くなり、内陸の盆地では「霧」が多く発生するようになります。「霧」は無数の小さな水滴が空気中に煙のように立ちこめる現象です。

雲と似ていますが、雲は上空で水蒸気が凝結してできるのに対し、「霧」は地面に接した空気の中で水蒸気が凝結して発生するという違いがあります。そして人の目の高さで見通し距離が1キロメートル以上ある場合を「靄(もや)」、1キロメートル未満を「霧」と言い区別しています。

同じような現象で、風景がぼやけている様子や、山に薄い雲がかかっているような状態を「霞(かすみ)」がかかるといいますが、「霞(かすみ)」は気象用語としては定義されていません。

しかし俳句など文学の世界では、「春霞(はるがすみ)」というように「霞(かすみ)」は春の季語として使われていて、季節によって言葉を使い分けて表現しているのです。

お天気豆知識(2025年10月02日(木))

雲より高い所から眺めれば、どんな雲でも雲海になりますが、飛行機などに乗らなくても、また、高い山に登らなくても雲海を見られる場所はあります。それは、盆地を見下ろすような山や丘陵地です。

盆地の上から眺めてみて、あたかも雲海でふたをされているように見えるとき、盆地の中にいる人にとっては、日差しが雲にさえぎられて曇り空になっており、時に雲が地面にまで接している時は、霧としてとらえられます。

つまり、盆地のように低い所で雲海が発生する条件は、霧が発生する条件と似たものになります。空気中に水分が多く含まれていて、それが冷やされたとき、盆地では霧や低い雲が発生しますが、これが上から見ると、雲海になるのです。

また、秋は移動性の高気圧に覆われてよく晴れることが多いころです。そのため、夜間の放射冷却によって地面付近の空気が冷やされることも多いのです。とくに盆地は周囲の山にさえぎられて風が比較的弱いため、空気が混ざり合うことも少なく、地面付近の空気の冷却には好条件になっています。

さらに、雨上がりに夜間の放射冷却がともなえば、盆地に十分な水蒸気がたまっているため、霧や低い雲ができやすくなるのです。

ちなみに、日がのぼって地面が暖められると、雲海は次第に上空へとのぼっていくため視界から消えてしまいます。山の上から盆地を覆う雲海を眺めてみるならば、天気が回復したばかりの晴れの日の明け方が絶好の条件といえるでしょう。