地震が起こると、テレビなどですぐに震源についての情報が伝えられます。地震の震源についての情報は、地面の揺れ方を調べることによって特定することができ、この揺れを記録する器械が地震計です。

地震計の歴史は古く、中国では今から2000年近く前の漢の時代には、すでに地震を感知する装置が作られていました。

日本では19世紀の終わりになって、外国から地震計が持ち込まれ、地震観測が始められました。

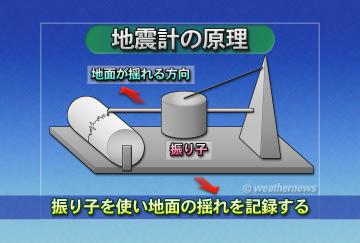

現在では地震計の技術も向上し、高性能のものが多くなっていますが、今も昔も変わらないのは、その多くに振り子が使われていることです。

地震の際はあらゆるものがいっしょになって揺れるため、地面の動きを正確にとらえるには地面に対してまったく動かないものが必要です。振り子は、その動かない点の役目をします。

現在では、強い揺れでも観測できるようにデジタル式の地震計が活躍しています。

お天気豆知識(2025年09月30日(火))

地震による強い揺れを感じると、数分後にはテレビなどで各地の震度や震源の位置、地震の規模、津波の心配の有無などが伝えられます。

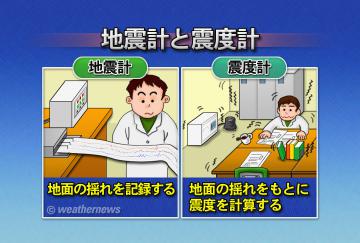

このような短い時間でも正確で詳細な情報を発表できるのは、地震計や震度計といった器械のおかげです。

地震計とは地面の揺れを記録するもので、各地の地震計が観測した揺れの違いから、震源やマグニチュードで表現される地震の規模を算出することができます。

一方、震度計は地面の揺れをもとにして、その場所における震度を自動的に計算するものです。

以前は、気象台などにいる担当者が感じた揺れの大きさや周囲の状況から震度を決めていましたが、1990年代に入って震度計が開発され、震度を機械的に計測できるようになりました。

現在では各地の気象台や市町村に設置されていて、地震が発生してからおよそ1分半後には震度の情報が発表されるようになっています。

地震計や震度計の活躍によって、私達は避難や防災活動の目安となる地震の情報をいち早く知ることができるわけです。