いよいよ10月です。

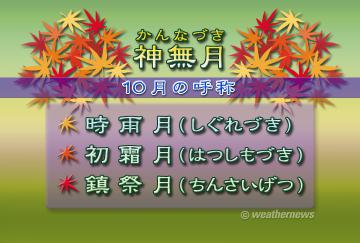

10月は別名「神無月(かんなづき)」と呼ばれます。これは「かみなしづき」から転じた読み方で、名前の由来は、雷がない意味の「雷無月(かみなしづき)」という説や、翌月の新嘗(にいなめ)の準備として新穀(しんこく)で酒を醸す「醸成月(かみなしづき)」という説などがあります。

しかし、もっとも知れ渡っているのは出雲大社に神が集まるために神がいなくなることからついたものでしょう。出雲地方では、反対に神が集まってくることから「神有月・神在月(かみありつき)」と呼ばれます。

明治のはじめに暦が変わってしまったために、ずれが生じていますが、いまでも島根県出雲市(いずもし)の出雲大社では、旧暦の10月11日から出雲大社神在祭(かみありさい、今年は11月30日から)が行われています。

そのほか、10月の別名としては、時雨の空模様が現れることから、時雨月(しぐれづき)、霜が降りはじめるころだから、初霜月(はつしもづき)とも呼ばれます。また、神を鎮めるための祭儀を行う月として鎮祭月(ちんさいづき)とも呼ばれます。

お天気豆知識(2025年10月01日(水))

10月に入ると、初霜の便りが届くようになります。

10月23日は二十四節気の「霜降(そうこう)」で、10月は露の季節から霜の季節に変わるころです。まだ農作物が畑で育っている所ではこれからの早霜に注意しなくてはなりません。

ところで、「大霜のあさって」という言葉をご存じでしょうか。これは、大霜がおりた明後日は天気がくずれる、という天気予知のことわざです。

一般に、秋の天気は周期的で、移動性の高気圧と低気圧が交互に日本列島を通過します。その移動距離は1日に1000キロメートル程度で、高気圧に覆われた2日から3日後には低気圧がくることが多くなります。

高気圧に覆われた1日目は晴れているため、夜は放射冷却が強まって大霜になります。2日目は高気圧の後ろ側になり、やや雲がでてきます。そして、3日目には低気圧が接近して天気が崩れるのです。

朝起きて、霜がおりている時は、日中良く晴れます。2日後に天気が崩れると考えれば、霜の降りた日中に洗濯物や布団干しなどを片付けてしまった方がいいでしょう。