海は月や太陽の影響を受けて周期的に満潮と干潮を繰り返します。そして、その干潮と満潮との差も周期的に変化しています。

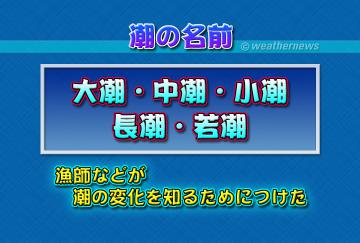

昔から海で仕事をしていた漁師などは、干満の差やその移り変わりの傾向を知るために、「大潮(おおしお)」、「中潮(なかしお)」、「小潮(こしお)」、「長潮(ながしお)」、「若潮(わかしお)」という言葉を使って、潮の干満の状態を表現してきました。

長潮というのは、小潮の次に干満の差が小さい潮のことで、干潮と満潮の変化が緩やかなために、同じような潮の状態がだらだらと長く続くように見えるものです。

また、若潮とは長潮のあとにくる潮で、「潮が若返る」という意味から、干満の差が再び大きくなっていくときにだけ使われます。

干満の差は、小潮、長潮、若潮、中潮、大潮の順で徐々に大きくなっていき、差が縮まっていく時は、大潮、中潮、小潮、長潮という順に変化をし、これがおよそ半月周期で繰り返されます。

お天気豆知識(2025年09月12日(金))

潮の干満の差は、おもに月の影響を受けて変化しています。そのため、月の満ち欠けと大潮、小潮などの潮の変化との間には、はっきりとした関係があります。

例えば、新月と満月の前後、旧暦でいうと1日と15日前後は、太陽と月と地球がほとんど一直線に並び、大潮になります。

また、半月の前後である旧暦8日と23日前後は、地球を中心にして太陽と月の位置がおよそ90度の角度をなし、潮の干満の差が最も小さい小潮になります。

さらに、月が上弦の月よりややふくらんだ旧暦10日と、下弦の月よりやや細くなった旧暦25日は長潮で、その翌日は若潮にあたります。

台風シーズンのこの時期は、高潮が発生しやすいときでもあります。特に大潮と台風による潮位の上昇が重なると、高潮の被害が大きくなりやすいため、満月や新月の前後に台風が来た時は高潮に十分注意しましょう。