皆さんはサンゴ礁を見たことがありますか。サンゴ礁は暖かくてきれいな海の中に見られ、熱帯魚やイソギンチャクなどと同様、その鮮やかな色は南国の海には欠かせないものになっています。ところが近年、沖縄などでサンゴ礁の一部がその色を失い白くなってしまう、白化現象が起きているのです。

サンゴ礁を形作っているのはサンゴなどの生物で、サンゴは枝分かれした石灰質の骨格を持つ動物です。その体内には褐虫藻(かっちゅうそう)とよばれる植物が共生しており、褐虫藻が光合成を行うことでサンゴにエネルギーを与えているといわれています。

ところが、海の環境が変化するとサンゴから褐虫藻がいなくなってしまいます。そのため、色を失ったサンゴは白い骨格をあらわにする、これが白化現象なのです。

褐虫藻がいなくなる原因として、地球温暖化による海水温の上昇や強い日射などがあげられますが、大きな影響を与えている原因の一つに、陸地の大規模なリゾート開発による海中への土壌の流出があげられます。

白化現象を引き起こす原因は様々ですが、サンゴが住んでいる海の環境が変わったことに違いはないのです。

お天気豆知識(2025年09月02日(火))

サンゴ礁を構成しているサンゴには、褐虫藻が共生しています。

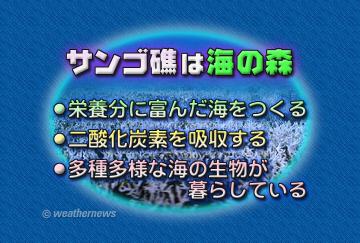

褐虫藻は日光を受けて光合成を行うことによって、二酸化炭素を吸収して酸素を放出しています。また同時に、栄養分を豊富につくり出しているため、サンゴ礁は「海の森」、特に「海の熱帯林」とも呼ばれています。

この「海の熱帯林」は日光をたくさん浴びることのできる浅い海にひろがり、海の生物たちに波の静かな環境を提供します。

その結果、サンゴ礁の周りには変化に富んだ環境ができあがり、陸の熱帯林同様、多種多様な生物が暮らす海の楽園をつくっているのです。

また、サンゴ礁の恩恵は海の中だけにとどまりません。サンゴ礁は、世界規模で問題になっている地球温暖化に対しても、二酸化炭素の量をコントロールすることで大きく貢献しているのです。