夏から秋にかけてが旬の果物のひとつに、イチジクがあります。

イチジクはアラビア地方が原産で、日本には江戸時代に中国から伝わってきました。昔から親しまれてきたため、イチジクの木を庭先に植えている家庭も多いのではないでしょうか。

イチジクは、もともと「一熟」という漢字を当てて、イチジュクと呼ばれていました。これは、日ごとに一つずつ果実が熟していくから、または果実が1か月で熟すことから、このような名前がついたと言われています。

イチジクを漢字で書くと、「無花果」と書きます。これはイチジクが花を咲かせずに実を結ぶ果物と考えられてきたからです。しかし、実際にはイチジクもほかの果物と同じように花を咲かせています。イチジクを食べたことのある人なら見たことがあるはずです。

イチジクの実を割ったときに、小さな粒が中にたくさん詰まっていますが、この粒々こそが花なのです。果実の中に花があるなんて変な話ですが、果実だと思って食べている部分は実ではなく、花托(かたく)と呼ばれる部分です。

この食用とされる部分には、食物繊維のペクチンやたんぱく質を分解する酵素が多く含まれています。食物繊維のペクチンは、腸の働きを活発にさせる上、コレステロールの吸収を防ぎます。また、たんぱく質分解酵素は消化を助ける働きをします。そのため、イチジクは油っこいものや肉などのたんぱく質の多い食事をしたあとにデザートとして食べるのが最適です。

ほかにもお酒を飲んだあとに食べると二日酔いになりにくくなると言われています。ぜひ試してみてはいかがでしょう。

お天気豆知識(2025年08月28日(木))

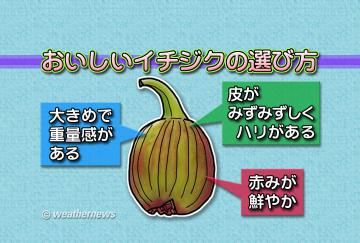

イチジクは季節の味として生のまま食べるほかにも、ジャムやドライフルーツなど加工食品としても食べられています。せっかく買うならより味の良いイチジクを手に入れたいものです。おいしいイチジクにはどんな特徴があるのでしょう。

まず、イチジクを手で持ったときに、大きめで重量感があることが大切です。そして、皮がみずみずしくハリがあるものは甘みがあります。また、イチジクは熟すと色が緑から赤に変わりますが、赤みが鮮やかなものを選ぶとよいでしょう。

イチジクを保存するときは常温で保存します。これは甘みを損なわないためで、もし冷やすのであれば、食べる直前に冷蔵庫に30分ぐらい入れる程度にしておくと、適度な冷たさで甘みもなくならずに楽しめます。

また、イチジクは日持ちしにくい食べ物なので、おいしく食べるためには熟し具合が重要なポイントです。熟し具合を知るためには、枝についていた部分とは反対側のおしりの部分の割れ加減で判断します。この部分が割れそうなもの、または割れかけているものはよく熟していますが、大きく割れてしまったものは熟し過ぎです。

イチジクのおいしさを知るには食べごろを逃さないことです。おしりの部分が割れかけのものを購入し、その日のうちに頂くといいでしょう。