8月23日は二十四節気のひとつ処暑(しょしょ)です。

処暑とは、暑さも収まる時期という意味で、このころは8月も終わりに近づき、秋の気配が感じられるようになります。

最近ではあまり見られなくなりましたが、8月の終わりは綿の実が開き始め白くフワフワした綿毛が顔を出し始める時期でもあります。

二十四節気より、さらに細かい暦の単位である七十二候(しちじゅうにこう)では、8月23日から27日までを「綿柎開(めんぷひらく・わたのはなしべひらく)」とも呼びます。

8月も後半に入ると、北日本では最高気温がそれほど上がらない日も多くなってきます。

秋は少しずつ、少しずつ北から近づいてきているのです。

お天気豆知識(2025年08月22日(金))

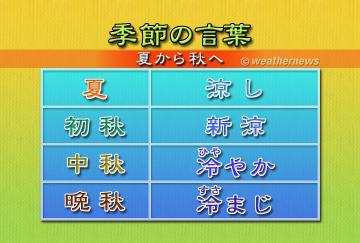

俳句の世界では、五・七・五の17音の短い詩の中に、必ず季節を表す季語をよみこむのがならわしとなっています。その中に、夏から秋への空気の移り変わりを表した言葉をみることができます。

夏の季語に「涼し」があります。「涼しさ」が最も求められる季節は、やはり夏でしょう。暑い季節だからこそ涼しい空気を意識し、風鈴の音や木陰の下、うちわであおいだ風などに涼しさを感じます。それゆえ「涼し」は夏の季語なのです。

立秋を過ぎ、季節が秋になると「涼し」にかわって「新涼」が使われるようになります。「新しい涼しさ」と書くこの季語は、秋という新たな季節の気配を指しています。やっと秋らしくなってきたことを表す言葉であり、少しずつ訪れる「小さな秋」を実際の生活の中で感じる、初秋の言葉です。

そして、秋も半ばを迎えると、涼気というよりは冷気を感じるようになり、「冷(ひや)やか」という季語が登場します。なんとなく肌に冷たさを感じ、秋が深まってきたことを実感するのがこのころです。

それが冬の気配も感じるようになる晩秋になると、同じ冷気でも「冷(すさ)まじ」という表現になります。

「すさまじ」はもともと熱意が冷めること、しらけた気分を表す言葉でしたが、次第に秋のものすごく冷たい空気を感じ取る言葉として、晩秋の季語となっています。

このように、日本人は、四季の空気の移り変わりを敏感に感じて、巧みに表現してきたのですね。