にわか雨のあとに日がさし込むと、時折美しい虹が見えることがあります。

虹とは、簡単にいえば空気中の水滴が太陽光を反射して見える現象で、光が空気中の水滴に屈折して入り、水滴の中で一回反射して、さらに屈折して水滴から出ていった時に現れます。

この時、光は波長によって屈折率が異なるので、「赤、橙(だいだい)、黄、緑、青、藍(あい)、紫」の7色に分かれるのです。また、虹は必ず太陽の反対側の決まった位置に出現します。

私達が太陽を背にして立った時、太陽光の進む方向(対日点)から常に42度の角度を保っているのです。そのため、虹のふもとに行こうとしても、虹は42度の角度を保ち続けるため距離は縮まりません。

「虹のたもとには宝物が埋まっている」などと夢のある言い伝えもありますが、残念ながら虹のたもとには絶対にたどり着くことは出来ないのです。

お天気豆知識(2025年08月20日(水))

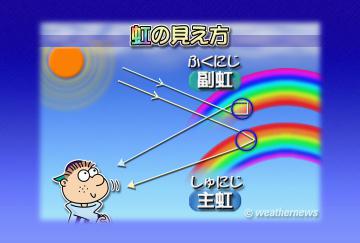

虹といってもその成因などによって、主虹(しゅにじ)や副虹(ふくにじ)、そのほかにもいろいろな種類があります。

私たちが比較的簡単に見ることのできる虹は「主虹」で、色の並び方は地面に近い方から「紫、藍(あい)、青、緑、黄、橙(だいだい)、赤」の順番になっています。

そして、主虹が見られる時にその外側に目を移すと、もう1本別の虹が見られる時があります。これが「副虹」と呼ばれるもので、主虹と比べるとぼんやり薄い色をしています。

これは、主虹が空気中の水滴で1回反射されたものであるのに対して、副虹は2回反射されたものだからです。その結果、色の順番にも違いが現れ、副虹は地面に近い方が赤になります。

そのほかの虹の種類としては、水面で反射された光によってできた「反射虹(はんしゃにじ)」、小さな水滴が多い所でできやすい「白虹」と呼ばれる白っぽい虹などがあります。

また、まれに月の光でも虹が現れることがあります。この虹は「月虹」や「月光虹(げっこうにじ)」と呼ばれており、不鮮明ながらも漆黒の夜空に浮かぶ姿は魅力的なものです。