これから蚊に悩まされる季節ですね。

家庭では蚊を追い払うために、電気式の蚊取り器や、うず巻き型の蚊取り線香を使っていることでしょう。なかでも蚊取り線香は、夏が来たことを実感させてくれる、今でも日本の夏に欠かせないアイテムです。

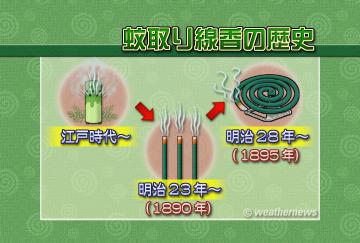

蚊取り線香の歴史をひもとくと、江戸時代の資料には、「蚊遣り火(かやりび)」と呼ばれるものを利用していたことが書かれています。これは、様々な草木を燃やして煙をたき、蚊を追いやる方法でした。

その後、「除虫菊」という殺虫成分のある花がアメリカから伝わり、1890年(明治23年)に蚊取り線香が誕生しました。当時の形は、長さ30センチ程度の仏壇(ぶつだん)の線香のような縦型で、今と違って運んでいる間に折れやすい上に、長時間はもたず、効き目が弱いものだったのです。

そこで、1895年(明治28年)にこれらの欠点を改善すべく開発されたのが、うず巻き型です。現在のような形は、考案者の奥さんが出したアイデアがヒントになりました。うず巻き型は、縦型のものに比べて、太く、長くなったため折れにくく、持続時間も長く、効き目も良いものになりました。

驚くべき事に、現在使われているうず巻き型は、100年以上前から変わらず、長い間人々に親しまれ、使い続けられているのです。

お天気豆知識(2025年06月22日(日))

蚊取り線香一巻きの直径はたった10センチ程度ですが、そのうずをほどいてのばせば、なんと全長は約75センチにもなり、この一巻が全て燃え尽きるのにかかる時間は、一晩にあたる約7時間におよびます。ぐるぐるとうずを巻くあのおなじみの形には、長い時間使えるような工夫がほどこされているのです。

また、蚊に効くのは煙だと思っているかもしれませんが、殺虫成分を空気中に散らすために燃やした結果、煙が出るのであって、煙自体は、たき火の時に出るものと同じで、殺虫成分は含みません。殺虫成分は、除虫菊に含まれる殺虫成分を化学合成した「ピレスロイド」と呼ばれるもので、蚊取り線香の、火のついている所から出てきます。

ピレスロイドはかなりの時間、空中に浮かび、どんなに狭い所にも行き届いて、家具の後ろになど奥まった所に隠れた蚊を退治することができるのです。しかも、蚊に良く効くピレスロイドは、人間の体内では分解され、すぐに排出されるため、人間には安全なものなのです。

このように、1世紀以上も日本の夏の景色に欠かせないものとして、長い間人々に使われ続けているのには、昔の人のうず巻き型のアイデアと、より効果の高いものを作ろうという努力があったからでしょう。

日本の夏の風物詩だった蚊取り線香は、今ではアジアや南米、中南米など高温多湿の地域にも輸出され、日本だけでなく海外の人々にも必需品となっています。