最近は暑さを感じるくらいに気温の高い日が増えてきましたが、これから梅雨を迎えると湿度も高くなって、じめじめとした不快な暑さを感じることも多くなることでしょう。

そしてこの気温と湿度の上昇は、音の伝わる速さにも影響を与えます。音は、気温や湿度が高いほど速く伝わり、低いほど遅く伝わります。

また、音の性質には、音の伝わる速さ(音速)と音の高さ(振動数)との間に比例の関係があり、これにより気温や湿度が高いと音が高く聞こえます。

そのためこれから蒸し暑くなってくると、演奏者がいつもと同じように音を出したつもりでも、普段より高い音になっていることがあるのです。

このように天気の状態は音色にも影響を与えるため、演奏者は、演奏する時の温度や湿度にも気を配っているのです。

お天気豆知識(2025年05月23日(金))

気温や湿度の変化は、音色を変えるだけではなく、楽器そのものにも影響します。

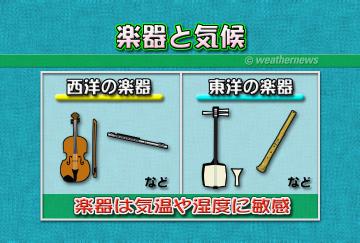

世界には様々な材質の楽器があり、西洋で誕生したバイオリンは木でできており、金属製のフルートも元は木製でした。また、東洋の楽器を見ても三味線は木に動物の皮を張って作られ、尺八は竹が利用されている、というように楽器の材質は多種多様です。

楽器は材質によってもそれぞれ適した気温と湿度があって、それがふさわしくないと変形する恐れもでてくるのです。

例えば、木製の楽器は変形を防ぐため、また長持ちさせるために木の中の水分量を一定に保つ必要があり、気温が20度の時は湿度が60パーセントくらいが良いとされています。

また、三味線の場合は乾燥によって木材が変形すると、張っている皮が破裂してしまうおそれもあり、尺八などの竹でできた楽器は、木材のような弾力性がないため、乾燥し過ぎると割れてしまいます。

一方、金属の楽器は変形のおそれこそないものの、湿度が高いと腐食が早まる傾向があります。

このように、楽器は演奏時よりも、保存する時のほうが気温や湿度に配慮する必要があります。そのため、気候の変化から楽器を守るため、楽器よりも収納ケースの方が高価だったりすることもあるのです。