公園や野山にはさまざまな種類の樹木を見ることができますが、それらすべての名前を言い当てることは難しいものです。

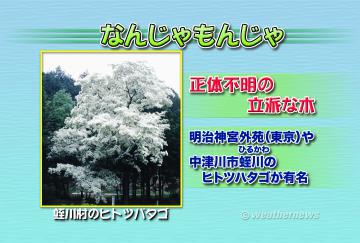

そのため、正式な名前がわからない正体不明の立派な木は、「何じょう物じゃ(なんというものか)」という意味から「なんじゃもんじゃ」という俗称が付けられることもあります。

この名前の由来にはいくつもの説がありますが、その一つには、水戸黄門こと徳川光圀(とくがわみつくに)が将軍から「あの木は何という名前の木か」と尋ねられ、返事に困ってとっさに「なんじゃもんじゃ」と答えたことが始まりだという説があります。

「なんじゃもんじゃ」と名付けられた木の中でも有名なのはヒトツバタゴと呼ばれる木です。自生地は長野県、岐阜県、愛知県、長崎県のごく一部に限られていて、その珍しさから本当の名前がわからず、「なんじゃもんじゃ」と呼ばれるようになったのです。有名どころには、東京の明治神宮外苑や岐阜県中津川市(なかつがわし)などがあります。

このヒトツバタゴは例年5月に真っ白い花を咲かせ、木全体がすっぽりと雪をかぶったような美しい姿に変わります。

最近では、人の手によって街路や公園などに植えられている所もあります。もし今の時期に白い雪のような花を咲かせる木があれば、それはヒトツバタゴかもしれませんね。

お天気豆知識(2025年05月19日(月))

「なんじゃもんじゃ」と呼ばれる木は全国に40か所以上の場所にあるといわれ、なかには天然記念物に指定されているものもあります。

特に自生しているヒトツバタゴは国の天然記念物になっているものが多く、長崎県の対馬市上対馬町(かみつしまちょう)や岐阜県の中津川市(なかつがわし)に見られます。

また、長野県松本市(まつもとし)の二宮神社にあるヤマエンジュ(またはフジキ)は、樹高22メートル、幹周りは3メートル以上の巨木で、県指定の天然記念物になっています。

神奈川県海老名市にある長安寺のハルニレも「なんじゃもんじゃ」と呼ばれる木です。ハルニレは北海道によく見られる樹木であって、この地方ではめずらしい品種であるため、神奈川県の天然記念物に指定されています。

また、埼玉県東松山市にある箭弓稲荷神社(やきゅういなりじんじゃ)の近くには、春に白くて小さな花を咲かせるイヌザクラがあり、県の天然記念物になっています。

さらに千葉県神崎町(こうざきまち)にも「なんじゃもんじゃ」があり、こちらでは神崎神社にあるクスノキがそう呼ばれています。ここのクスノキは、数あるなんじゃもんじゃの木の中でも最も古いもので、樹齢は約2000年といわれています。そのため「神崎の大クス」として国の天然記念物になっています。

「なんじゃもんじゃ」は特定の品種の樹木というわけではないので、調べてみると、みなさんの近くにも「なんじゃもんじゃ」と呼ばれる木があるかもしれませんね。