雨や曇りの日は気分がすっきりせず、気持ちが落ち込んだりするという経験は誰しもあることでしょう。昔から、天気は私達の精神的な部分に影響を与えるものであると同時に、生体機能にも作用することがあると考えられてきました。

天気が崩れると関節炎やリューマチなどの症状を訴える人も少なくないことや、「頭痛がすると天気が変わる」とか「体がだるいと天気がかわる」という天気のことわざがあることからも、天気と体調には関係があると推察することができるでしょう。

現代では「生気象学(せいきしょうがく)」とよばれる大気の環境が生体に及ぼす影響を研究する学問も登場し、その関係が徐々に解明されつつあります。

最近のある研究によると、天気の変化が頭痛を引き起こす原因は気温と気圧の低下だといいます。

気温の低下が頭痛を引き起こす原理は冷たいものを食べたときに頭が痛むのと同じで、体が急に冷えることで血管の壁が収縮し、それによって痛みを感じ取る箇所が刺激されるためだと考えられるのです。

また、気圧の低下が頭痛を引き起こすのは、飛行機や登山などによって空気の薄い高い場所へ行ったときに頭が痛むことと同じメカニズムだといえます。

このほかのさまざまな病気や体調の変化についても、天気がどのように関わっているのかの研究が進められています。

お天気豆知識(2025年05月15日(木))

天気の変化、特に気温や気圧の急変は私達の体に影響を与えることがあり、その変化が特に大きいのは低気圧に伴って現れる前線の通過前後です。

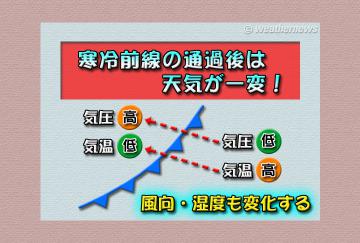

前線とは性質の異なった空気の境目であるため、その通過は天気を変化させる代表的な例といえるでしょう。なかでも寒冷前線は前面が暖かい空気で、後ろ側が冷たい空気になっているため、通過すると気温は急激に下がることが多いのです。

また、低気圧が近づいてくると気圧は低くなりますが、寒冷前線の通過によっても気圧は変化し、通過後は気圧が急に高くなりやすいのです。さらに、前線の通過によって風向きや湿度も変化します。

これらの天気の急激な変化は生体にさまざまな影響をおよぼすことがありますが、とくに天気変化によって痛みが引き起こされることがある関節炎やリューマチなどの「天気痛」とよばれる痛みは、気圧の低下や湿度の上昇によって悪影響を受けることが多いといわれています。

その他にも天気によって症状の変化が現れる病気は多く、気管支ぜん息の発作なども天気に左右されるといいます。

天気の変化によって体調をなるべく崩さないよう、天気図などを見て健康管理に努めたいものですね。