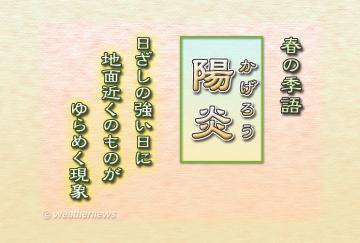

4月になって季節はいっそう春めき、日ざしにも強さが感じられるようになりました。これからの時期、よく晴れた日には、地面近くのものが揺らめいて見える「陽炎(かげろう)」という現象を目にすることがあります。

日ざしによって地面が十分に熱せられると、地面付近の空気も暖められます。暖められた空気は軽くなるため上昇し、空気の密度や流れが複雑に変化します。そのため、そこを通過する光は複雑に屈折し、景色が揺らいで見えるのです。

また、雨上がりに強い日ざしを受けた地面から立ち上る水蒸気によっても、光が屈折して陽炎(かげろう)が見られることがあります。

陽炎(かげろう)があらわれはじめるのが今からの季節であることから、春の季語になっています。

これから夏に向かって日ざしが強くなるに従い、陽炎(かげろう)は頻繁に見られるようになるでしょう。

お天気豆知識(2025年04月12日(土))

日ざしが強い日に地面近くの景色が揺らめいて見える現象は「陽炎(かげろう)」と呼ばれ、春の季語になっています。

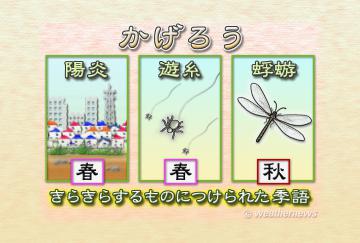

実は、このほかにも「かげろう」と呼ばれる季語があります。「遊糸(ゆうし)」がそのひとつで、別名「かげろう」と呼ばれます。

「遊糸」とは、小さなクモが銀色に輝く糸をのばして空中を移動する現象のことです。早春や晩秋のころに見られ、春の季語となっています。

また、輝く羽を持つトンボも、昔は「蜉蝣(かげろう)」と呼ばれていました。これは秋の季語になっています。

これら「かげろう」と呼ばれる季語は、どれもきらきら光るという理由からそう呼ばれるようになったものです。「かげろう」には、景色が揺らいで見える現象のほかにも様々なものがあるのですね。