2月も後半となり、これから寒さは徐々に緩んで、日差しにも強さが感じられるようになります。豪雪地帯として知られる北陸地方でも、それらに合わせて積雪の深さはだんだんと減っていきます。

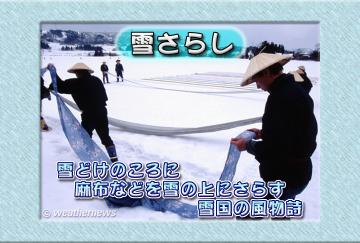

新潟県の南魚沼市(みなみうおぬまし)や小千谷市(おぢやし)などでは、雪どけが進む2月から3月にかけて、雪面にいくつもの麻布(あさぬの)が並べられた光景を目にすることができます。

これは、国の重要無形文化財にも指定されている伝統工芸、「越後上布(えちごじょうふ)」、「越後縮(えちごちぢみ)」の仕上げ作業のひとつで、「雪さらし」と呼ばれています。

雪さらしは雪どけの時期の晴れた日に、麻の布を雪の上に広げることによって、布の白さをより際だたせる作業のことです。

江戸時代の文人、鈴木牧之(すずきぼくし)は、「北越雪譜(ほくえつせっぷ)」の中で、越後縮について、「雪ありて縮(ちぢみ)あり、されば越後縮は雪と人と気力相半ばして名産の名あり、魚沼郡の雪は縮の親といふべし」と書いています。

雪との暮らしの中から生まれた知恵が、この地方の上質な麻織物を作り出したといえるでしょう。

お天気豆知識(2025年02月18日(火))

雪さらしとは、雪どけが進む2月から3月にかけての晴れた日に、雪面に麻布を並べて漂白する作業ですが、なぜ雪にさらすことで布は漂白されるのでしょうか。

雪がとける時、雪面からは水蒸気が放出されます。これに紫外線があたるとオゾンが発生し、布の目を通過する際に麻の色素と反応して漂白するのです。

ちなみに、雪は紫外線をよく反射するため、漂白作用を高める働きもあります。

このように雪さらしの作業には、雪がとけだしている雪面と紫外線が必要です。

さらに、オゾンが安定して存在するには、日ざしがあっても低温でなくてはなりません。そのため真冬ではなく2月から3月が、雪さらしに適した時期なのです。