5月は日ざしが少しずつ強くなりますが、まだ湿気が少なく過ごしやすい季節です。

旧暦の5月は現在の6月にあたるため、今の5月の異称には明るい初夏と暗い梅雨シーズンを表す名称が同居しています。明るいイメージの五月晴れ(さつきばれ)に対して、暗いイメージの五月雨(さみだれ)という言葉があります。

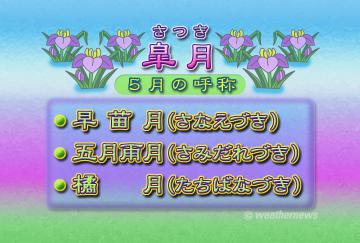

風薫る五月、初夏の印象からは早苗月(さなえづき)、多草月(たぐさづき)、また初夏に咲く橘の花にちなんで橘月(たちばなづき)などのすがすがしい命名があります。一方、梅雨の印象からは五月雨月(さみだれづき)月見ず月(つきみずづき)などの否定的な名称も目立ちます。

なお西洋では5月は、青春の月とも言われ、若さと美を代表する明るい月とされています。英語で5月はメイで、成長の女神マイウスから出た言葉とされています。大きな英語の辞書で各月に関係のある語を数えてみると、5月の言葉が圧倒的に多くなります。

例えば毎年盛大に行われるメーデーは昔は春の花の祭り、その祭りの女王に選ばれるのがメイクイーン、花祭りの柱がメイポール、5月の季節はメイタイムです。メイフラワーは春の花のことですが、アメリカ大陸への定住にはじめて成功したイギリス人たちが新大陸を目指して乗り込んだ船の名前はメイフラワー号です。

言葉の多さからも分かるように、英語圏の人々にとっても5月は印象的な月だったようです。

お天気豆知識(2025年04月30日(水))

ところで、みなさんはサツキという名前の植物をご存じでしょうか。一般にサツキといわれるものは、サツキツツジの略名で、ツツジの一種です。

今の頃はちょうどヤマツツジやミヤマキリシマ、クルメツツジなどの種類が道路沿いや公園などに咲き乱れていますが、サツキツツジはこれらからちょっと遅れて5月になってから咲き出す傾向があります。このため、同じツツジの種類でも、サツキだけは園芸的に区別されてきました。

ツツジ類は日本全国いたるところの山野に原生し、ときにはあたり一面を錦に飾ります。低い木で色彩も豊かなので、桜などとは一味違った趣があり、古くから庭に植えられ、切り花にもされている馴染み深い花木です。

このツツジの類は「源氏物語」や「枕草子」にも書かれていますが、平安時代の中期にはすでにこれらを山地より邸内、または庭園などに移し植え、盛んに鑑賞していたことがうかがわれます。

なお、どこの山地にも見られるツツジは昔から山の神のシンボルともされています。若い娘達が山遊びに行った際にツツジの花を持ち帰り、これを苗代(苗を育てる所)の水口(水の取り入れ口)にさす習慣が各地に多くありました。これは山の神は春になると山から下って田の神になると信じられていたためで、山から下った田の神がツツジを目印にして、その田へやってくるようにと願ったものです。

根付きやすいこの枝を積極的に苗代の水口にさして根付かせ、豊作を祈願する意味があったのです。農耕民族にとって、これは神聖な行事であり、ツツジがこの重大な役割を演じていたのも興味深いことですね。