夏の季語に氷雨があります。氷雨というと、漢字から受ける印象から、寒い時期に降る冷たい雨のことだと思うかたがいらっしゃるでしょう。実は、夏の激しい雷に伴って降る「ひょう」を意味します。

ひょうとは、積乱雲という種類の雲から降ってくる氷の粒のことです。積乱雲は入道雲とも言われ、夏になるとよく見かけるもくもくした雲で、その雲からひょうは作られます。夏に氷の粒が降るとは、意外な感じがしますが、積乱雲は初夏から夏にかけて多くできるのです。

ひょうの形は、球状か不規則な場合が多く、色は透明のものや、乳白色と透明の層が混ざっているものがあります。また、大きさは、5ミリほどの豆粒大から、大きいものでは、なんと50ミリとこぶし大にまでなることもあり、人や農作物などに被害を及ぼすこともあるのです。

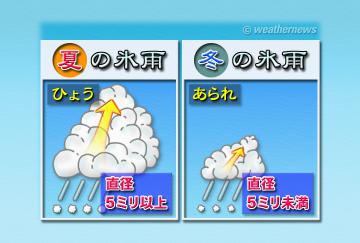

ところで、氷雨は冬の「あられ」を指すこともあり、氷雨は夏の場合はひょう、冬の場合はあられと、俳句の世界では、夏と冬両方の季語として用いられる不思議な季語なのです。

お天気豆知識(2025年07月03日(木))

「氷雨」は、夏の季語であると同時に冬の季語でもあり、夏の場合はひょう、冬の場合はあられのことを指します。季語となる程ですから、ひょうは夏に、あられは冬に見かけることが多いのです。

ひょうもあられも氷の粒で、作られる仕組み自体は同じですが、違いは大きさにあって、直径5ミリ未満のものをあられ、5ミリ以上のものをひょうと呼んでいます。

ひょうやあられは、主に積乱雲の中で作られます。積乱雲の上の方は氷点下となっているため、氷の粒ができ、できた氷の粒は、積乱雲の中の激しい上昇気流と下降気流によって上下運動を繰り返し、その過程で周りの水滴を付着させながらどんどん大きくなります。そして、ある程度の大きさになって、上昇気流の強さに対して氷の重さが耐えられなくなったところで、氷の粒が地上に落ちてくるのです。

つまり、ひょうとあられの違いはそれらが作られる積乱雲の上昇気流の強さにあり、上昇気流が強ければ強いほど、それだけ上下運動を繰り返すことになるので氷の粒は大きくなります。逆に、弱ければ弱いほど比較的上下運動が少なくなるので、氷の粒は小さくなることになります。

夏は積乱雲の中の上昇気流が強いのですが、一方冬は夏ほど強くない傾向があり、このため夏はひょう、冬はあられとなることが多いのです。