冬の朝、家を出ると自分の吐く息が白くなることに気づきます。

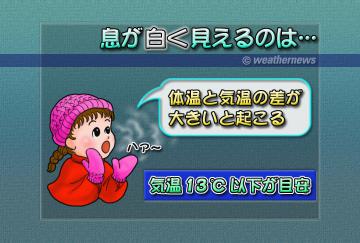

息が白くなるのは気温が低いときですが、これは口の中の温度と外の気温の差が大きいためにおこります。

人の口の中の温度は、体温とだいたい同じくらいで約36度です。口の中の暖かい空気が外に出ると、暖かい空気中に含まれる水蒸気は急に冷やされ水滴にかわります。普段、水蒸気は目に見えませんが、水滴になると白く見えるようになるのです。

吐く息が白く見えはじめる温度は、外の気温が約13度以下になってからが目安と言われています。ただし、口の中の湿度はもともと高いので、13度より少し高めの温度でもうっすら白く見えることもあるようです。

温度は全然違いますが、他にも白く見えるものに、沸騰したやかんからでる湯気やお風呂の湯気、また、冷え込んだ朝に川や湖の水面から立ちのぼる霧などがあります。

これらも、息が白くなるのと同じ現象でおこっているのです。

お天気豆知識(2025年12月01日(月))

ぶるぶると震えるほど寒い日ならば、条件に関係なく自分の吐く息は白く見えますが、息が白く見えはじめる13度前後のときには、条件によって、白く見えたり見えなかったりします。

例えば、雨の日は、晴れの日に比べて同じ気温でも息が白く見えやすくなります。雨の日は晴れの日よりも湿度が高く、もともと空気中に含まれる水蒸気の量が多いので、気温が13度より下がらなくても、口から出た水蒸気は水滴に変わりやすいのです。

また、暖かい飲み物を飲んだ後も白く見えやすくなります。これは、口の中が体温よりも暖かくなり外の空気との温度差がより大きくなるためです。

他にも、同じ吐く息でも口をとがらせて「フー」と吐くより口を大きく開けて「ハー」と吐く方が白く見えやすくなります。口をとがらせて吐く場合は、息が圧縮されるため、温度が低くなり外の空気との温度差がなくなるので白くなりにくいのです。

ささいなことですが、息が白くなることは、身近に冬が訪れたと実感できる瞬間ではないでしょうか。