飛行機の揺れの原因となるような空気中の小さな渦による不規則な流れのことを「乱気流」と呼びます。日常のフライトにおいて、乱気流はパイロットが最も注意しなければならない現象のひとつです。

乱気流は、上下で風の強さや向き、空気の性質が大きく異なるときに発生しやすく、積乱雲などの雲の中で発生する乱気流については、雲の状態を目視や気象レーダーで観察すれば予測をたてることもできます。

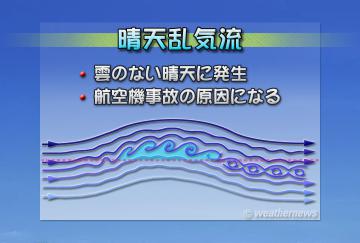

ただし、乱気流は雲の全くない晴れた空にも発生するため、気をつけなければいけません。これは「晴天乱気流」といい、レーダーにも映らないため予測が非常に難しくなります。

雲のない晴れた空の中で突然激しい乱気流に巻き込まれ、シートベルトをはずしていた乗客やサービス中の客室乗務員が天井まで放り上げられてけがをするといった事故が過去に何度も起こっています。

晴天乱気流によって飛行機がガタガタと揺れることもあるので、晴天時でも決して油断はできないのです。

お天気豆知識(2024年10月27日(日))

晴天乱気流に特に注意が必要な季節は冬です。日本付近の上空では11月ごろから3月ごろまで上空のジェット気流が強くなります。

ジェット気流の中心では風速が100メートルを超えることもあり、周囲との風速の差が大きくなるため、晴天乱気流の発生が多くなります。

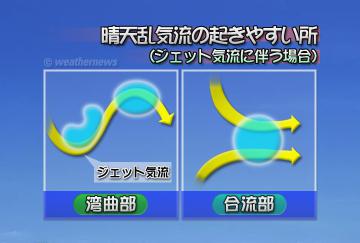

ジェット気流は真っ直ぐに吹く西風ではなく、南北に蛇行していて、その湾曲している部分で晴天乱気流が起きやすいという特徴があります。また、2つの気流が接近したり合流するところでも発生しやすくなっています。

このような性質を踏まえて、ジェット気流の流れなどをもとに晴天乱気流の発生しやすい場所の予報が出されています。しかし晴天乱気流は寿命が短く、発生する範囲も狭いため、発生しやすい領域は予想できても、実際にその中のいつどこで発生するか正確には分からないのが現状です。

そのためフライト中の事故から身を守るには、ベルト着用のサインが消えても、着席中は常にシートベルトを着用しておく必要があるのです。