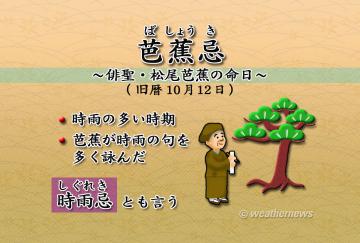

10月12日は松尾芭蕉(まつおばしょう)の命日「芭蕉忌(ばしょうき)」です。「奥の細道」で有名な松尾芭蕉は、1694年の10月12日、51歳にして大阪で亡くなりました。

芭蕉は、日本の各地を歩き、風光明媚(ふうこうめいび)な景色を、感情の動きや季節に合わせて詠んだ俳人です。それまでのものとは違った独自の俳諧、蕉風(しょうふう)を確立し、死後300年以上経った現在でも多くの人に親しまれる句をたくさん残しました。

芭蕉を慕う俳人達により、今でも毎年旧暦の10月にあたる11月12日には俳聖、松尾芭蕉をしのんで、京都府東山区にある芭蕉堂で、法要や句会が行われています。

芭蕉は全国の行く先々で、すばらしい名句を残しましたが、生前最後の句となったのは、やはり旅先での句で、「旅に病んで夢は枯野をかけ廻(めぐ)る」でした。

また、芭蕉は、毎年のように時雨(しぐれ)を俳句に詠み続けたため、「時雨の詩人」とよばれていて、その命日は「時雨忌(しぐれき)」とも呼ばれます。

折しも芭蕉忌のころは、冬型の気圧配置が現れ始めるころでもあり、時雨の降る季節だったのです。

備考芭蕉の享年(51歳)は数え年です。

お天気豆知識(2024年10月11日(金))

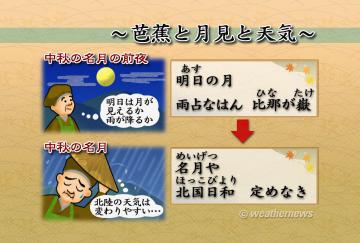

芭蕉はあらゆる季節の句を詠みましたが、月や月見に関する句も数多くあります。月見のために天気が気になるのは今も昔も変わりなく、「奥の細道」には、名月を望み、天気にやきもきする有名な記述があります。

旧暦1689年8月14日、北陸を南下中の芭蕉は中秋の名月を見るために、福井県の敦賀を目指していました。

どうしても月を見たくてたまらなかった芭蕉は、「明日(あす)の月雨占なはん比那が嶽(ひながたけ)」と詠み、あしたは月が見えるのか、「比那が嶽」(現在の福井県越前市の日野山(ひのさん))を見て、その雲のかかり具合から予想しようとしています。

結局、その夜はよく晴れて月の光がきれいだったことで、機嫌も良く、「月清し遊行(ゆぎょう)の持てる砂の上」と詠みました。この夜だけで、芭蕉は15句も月について詠んだといわれています。

そして、宿の主人に「あすの十五夜も今日のように晴れるのか」と聞いたところ、主人は「変わりやすい北陸道の天気では、あすの夜、晴れるかどうかもわからない」と答えました。

残念なことに主人の予測通り、次の日の夜は雨になってしまいました。そこで芭蕉は「名月(めいげつ)や北国日和(ほっこびより)定めなき」と詠んだのです。