7月10日は語呂合わせでナットウ、納豆の日です。

食欲の無くなる夏場は、しっかりと栄養のあるものを食べたいものです。日本生まれの栄養満点の食べ物といえば、やはり納豆をはずすことはできないでしょう。

納豆は煮豆と納豆菌の出会いによって生まれた食品です。納豆を作るのに欠かせない納豆菌は、枯れ草、稲ワラ、そして空気中と、私たちの回りの至る所に存在しています。その中でも納豆菌は暖かく湿ったところを好むため、保温保湿性に優れたワラの中は格好の住みかとなります。そのため、煮豆をワラで包むと納豆菌によって煮豆が発酵して納豆ができあがるのです。

縄文時代からあったという説もあるほど、昔から親しまれてきた納豆の特徴といえば、やはりネバネバとした糸でしょう。ネバネバの正体は、アミノ酸の一種であるグルタミン酸と、「フラクタン」という糖質がからみ合ったものです。

納豆をよくかき混ぜると、ネバネバとした糸がたくさんでき、味がまろやかになりますね。これはよくかき混ぜることで「グルタミン酸」が増え、うまみが増すのです。またこのネバネバした糸はミネラルと結び付きやすい性質があり、骨の土台となるカルシウムの吸収を高める効果があります。他にも納豆には様々な効果があり、健康食品として見直されています。

また、納豆菌には抗菌作用もあると言われており、夏場は生ものと一緒に食べると効果的です。納豆は安価で栄養豊富な食品です。薬味をいれたり、そのまま食べたり、自分の好みの食べ方を探してみてはいかがでしょう。

お天気豆知識(2025年07月09日(水))

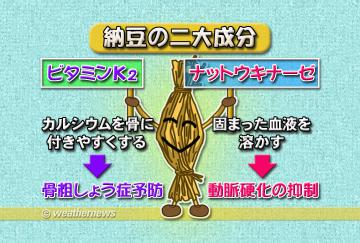

栄養豊富な納豆の中でも、納豆ならではの栄養成分といえば「ビタミンK2」と「ナットウキナーゼ」があげられます。

ビタミンK2はカルシウムの吸収を助けてくれるだけではなく、骨からカルシウムが溶け出すのも抑え、丈夫な骨を作るのに重要な働きをする優れものです。骨粗しょう症(こつそしょうしょう)の予防策として、カルシウムを十分に取るよう心がけている人は多いでしょう。

しかし、カルシウムだけを大量に摂取しても効果はあまりなく、しっかりと体に吸収されるように、ビタミンK2のような働きをしてくれる成分と一緒にとらなければ意味がありません。納豆には、このビタミンK2が他の発酵食品にくらべてなんと数百倍も含まれているのです。

また、ナットウキナーゼとは、納豆のネバネバの糸に含まれている酵素のことで、固まった血液(血栓)を強力に溶かす作用があります。血液をサラサラにし動脈硬化を抑制してくれるため、動脈硬化が原因で起こる脳卒中や心筋こうそくなどの成人病の予防となるのです。

納豆には、他の食品にはなかなか見られないこのようなすぐれた効果があるのです。