夏の風物詩と言えば、花火大会です。夜空を鮮やかに彩る打ち上げ花火を見に出かける方も多いのではないでしょうか。

日本の花火は世界一精巧で華麗と言われており、その伝統技術は花火玉の構造にも見ることができます。打ち上げ花火はどこから見ても丸く球状に広がりますが、これは花火玉自体がボールのような「球形」をしているためです。

花火玉の上部には「竜頭(りゅうず)」と呼ばれる部分があり、この部分にロープを通して吊すことで、打ち上げ筒の底に花火玉を静かに収められるようになっています。また竜頭の反対側には導火線があり花火玉の内部へと繋がっています。

打ち上げ時には導火線にまず火がつくわけですが、導火線を火が伝わる間にすこし時間がかかるため、しばらくしてから花火玉の中心にある「割火薬(わりかやく)」が着火します。導火線はちょうどタイムスイッチのような働きをしていて、これによって花火は上空のちょうど良い位置で開くことができるのです。

そして割火薬は、花火玉を包む「玉殻(たまがら)」を破り、光の花びらになる「星(ほし)」を大きく放射状に飛ばす役割をしています。星はまさに打ち上げ花火のあでやかさを作るものです。花火玉の中に数層の星を詰めることによって光の花びらが増え、花火自体のボリュームがでます。また、星がそれぞれ違う発色をする火薬の層でできているために、色の変化を花火に与えます。

花火玉は、直径30センチメートル程の尺玉でも、打ち上げられると夜空におよそ直径320メートルにも広がる花火を咲かせます。小さな花火玉の中の細かい仕組みが夜空に華麗な大輪の花を咲かせているのです。

お天気豆知識(2025年07月11日(金))

打ち上げ花火は、一瞬の色や形、大きさ、そして音などを楽しめる風情あるものです。中でもキラキラ輝く花火の「色」は暗い夜空にこそ映えるものですね。

花火の色の秘密は火薬に混ぜる金属化合物にあります。これは金属化合物を燃やした時、その炎が種類によって違う色を出す性質を利用したもので、例を挙げると赤色はストロンチウム、青色は銅、黄色はナトリウムの燃焼により作られます。

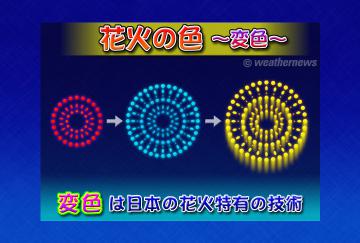

夜空に広がる花火を眺めていると、一つの花火が赤から青、そして黄色へと時間とともに色を変えることがありますが、このような花火の色の変化を「変色」といいます。「変色」は日本特有の技術でその技術は「星」の中に隠されています。花火を打ち上げると、中心からいくつもの「星」が四方へ飛び出しますが、この時「星」の一つ一つが燃えながら飛び散り、色を変えていきます。

「星」は違った発色をする火薬を何層かまとっていて、外側から順に燃え、燃える層ごとに色を変えているのです。簡単な仕組みのようですが、花火が開いてからそれぞれの花びらが一斉に色を変え、一斉に消えるためには、「星」の品質や大きさを一定にしなければなりません。この手間と正確さが日本ならではの変色技術なのです。

鮮やかに夜空を彩る花火は、その一瞬の美しさの中に、花火職人の細やかな技術と工夫がちりばめられているのです。