今年も夏の花火シーズンがやってきました。夏の風物詩として、今ではすっかり定着していますが、日本で花火が見られるようになったのは江戸時代からです。

花火の主な原料となる火薬は、紀元前3世紀に中国で発明されました。日本では火薬は戦国時代に鉄砲に使われるようになります。

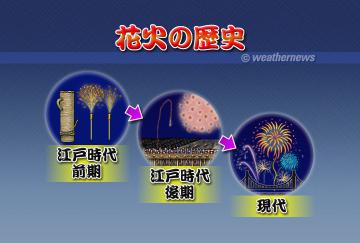

江戸時代になると、火薬が花火などの武器以外にも使われるようになったのです。線香花火やネズミ花火といった小型の花火からはじまり、江戸時代後期になると、大型の打ち上げ花火が登場するようになりました。

花火は江戸で栄え、庶民の間でも親しまれるようになり、今も続く隅田川の花火大会(当時は両国の川開き)も、1733年(享保18年)から始まりました。その後、花火はさらに改良され、明るく色鮮やかな花火になりました。

現代の日本の花火は、夜空に広がると同時に色が変わること、二重三重の円を描くことなどの特徴を持ち、その技術は世界一精巧であると言われるほどになったのです。

お天気豆知識(2025年07月10日(木))

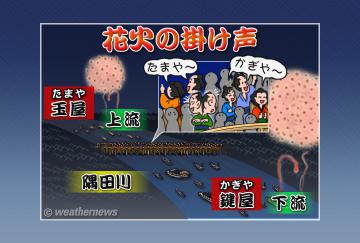

花火が打ち上がるとき、「たまやー」とか「かぎやー」といった掛け声を耳にします。これは江戸時代に活躍した有名な花火業者が、「玉屋(たまや)」、「鍵屋(かぎや)」であったことに由来するものです。

江戸のはじめには、すでに小さな花火が売られていましたが、花火職人の鍵屋弥兵衛(かぎややへえ)がワラの管に火薬を詰めた花火を作り、この花火が庶民の間で大人気となりました。

その後、両国の川開き(現在の隅田川花火大会)がはじまり、夏の納涼シーズンに隅田川で花火を打ち上げる習慣が生まれました。そして、「鍵屋」からのれん分けをした「玉屋」が登場し、以後は、鍵屋と玉屋の花火競演が行われるようになります。

隅田川の両国橋を境に、下流は鍵屋、上流は玉屋が受け持ち、それぞれの方向に向かって賞賛の意を込めた観客の掛け声が、「たまやー、かぎやー」なのです。玉屋と鍵屋の花火競演がなくなった今もこの掛け声だけは残っているのですね。

花火大会に出かけた際は、江戸時代の競演を想像して掛け声をかけてみてはいかがでしょうか。