りんごが収穫の季節を迎えています。

代表的な品種のひとつである「つがる」は9月中旬ごろから収穫され、9月のうちからスーパーなどの店頭に並びはじめます。

10月中旬からは上品な酸味が人気の「ジョナゴールド」下旬になると、赤いものは贈り物にもされる「陸奥(むつ)」が収穫の時期を迎え、家庭の食卓を飾ることになります。

そして冬の足音が聞こえてくる11月の上旬に、「ふじ」の収穫が始まります。

日本一のりんごの産地である青森では、「ふじ」が生産量の半分を占め日本を代表するりんごと言えるでしょう。

新鮮なりんごを季節に合わせて食べてみてはいかがでしょうか。

お天気豆知識(2024年10月10日(木))

りんごは世界におよそ1万5000もの種類があり、日本だけでも2000種類もあるといわれています。

現在私たちが食べているりんごは、だいたい数十種類程度ですが、これらはさまざまな品種の交配によって生まれ、りんごの中から選び出された最も優れた品種なのです。

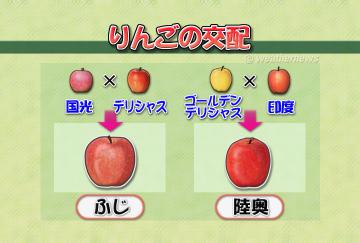

明治4年にアメリカから渡ってきて昔の主力品種であった「国光(こっこう)」は、「デリシャス」という品種と交配して「ふじ」が誕生しました。「ふじ」は「国光」にかわる新たな主力品種となっています。

また「ゴールデンデリシャス」と「印度」の交配からは「陸奥」が生まれました。さらに「ふじ」と「陸奥」を交配させることで、甘味と酸味のバランスがとれたおいしい「北斗」がつくられ、1983(昭和58)年に新品種として登録されています。

これからも新しい品種が作られ、選りすぐりのおいしい品種へと、世代交代していくことでしょう。