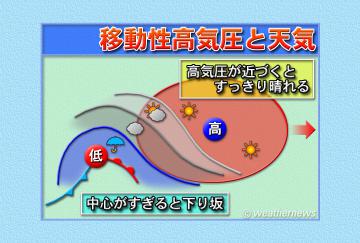

秋は、日本列島の上空を移動性の高気圧がよく通過する季節です。冬はシベリア高気圧、夏は太平洋高気圧が日本列島の天気を支配しますが、春と秋はこの移動性高気圧が天気図の主役といってもいいでしょう。

大陸生まれの移動性高気圧は比較的乾燥しています。空気中に水分をあまり含んでいないため、移動性高気圧に覆われるとすっきりと晴れるのです。

ただ、移動性高気圧のすぐ後ろには低気圧がひかえています。その影響で、高気圧の中心が通り過ぎるころには澄んだ青空には薄雲が広がってきます。

低気圧が近づくにつれて雲は厚みを増し、天気は下り坂となります。

移動性高気圧に覆われていても、すっきり晴れるのは高気圧の東側半分くらいなのです。天気予報の天気図を見て、自分のいる場所が移動性高気圧の東側、西側に位置を確認しながら空を眺めてみるのも面白いかもしれませんね。

お天気豆知識(2024年10月03日(木))

移動性高気圧は、その東側と西側で天気の傾向がちがってきますが、それだけではなく気温の傾向も違います。

高気圧から吹き出す風の向きは時計の針が進む方向と同じですが、この風の向きが気温に影響しているのです。

高気圧の東側では北よりの風が吹いているのでやや冷たく気温も低めです。このため、秋晴れの澄んだ日はなんとなく空気がひんやりと感じることが多いのです。

一方、西側は南よりの風が吹いているので、南の暖かい空気が流れ込み気温が上がるのです。

また、秋なのに暖かさを感じた日のあとは、天気が崩れやすくなります。これは、高気圧の東と西で風の流れが違うことが関係しているのです。