立夏を過ぎて暦の上では夏。これから梅雨や台風の季節を迎えるにあたって活躍するのが気象レーダーです。

気象レーダーは現在降っている雨の範囲や強さを観測することができ、目先2、3時間の予報にはとても有効です。気象庁では全国20か所に気象レーダーを設置して雨の降っている範囲や雨の強さを観測しています。

レーダーは第二次世界大戦中、敵の飛行機や船を発見する目的でイギリスで発明されました。戦後は気象の分野にもこの原理が取り入れられ、気象レーダーとして利用されています。

日本で初めての気象レーダーは1954年(昭和29年)大阪に設置されました。その10年後の1964年(昭和39年)、台風を早く発見するために最も見通しのよい富士山に設置されました。その富士山レーダーも35年間にわたる役目を終えて、1999年(平成11年)に観測を終了しました。

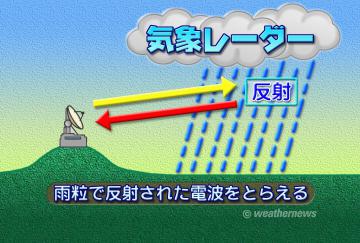

さて、一般的な気象レーダーとはどのような仕組みで雨を観測しているのでしょうか。レーダーから電波を発射し、雨にあたってはね返ってきた電波を受信します。

電波の戻ってくる時間が短ければ近くで降っている雨、戻ってきた電波が強ければ強い雨が降っていることが分かります。これらの情報をコンピュータで解析して、レーダーの画面に表示します。

お天気豆知識(2025年05月07日(水))

今日の天気予報には欠かせない気象レーダーですが、少し注意しなくてはならないことがあります。

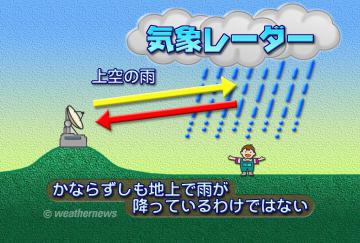

レーダーの電波は上空に向けて発射しているのでレーダーが捉える雨は上空のものです。また、最近では気象ドップラーレーダーも使われていて、こちらのレーダーでは雨や雪の強さに加え、動きも観測することができます。

上空の雨は途中で蒸発したりして弱まることがあるので、上空で雨が降っていても、必ずしも地上で雨が降っているわけではないのです。

また風によって雨粒が流されて、地上では、上空で見つかった雨と少しずれた位置で雨になる場合もあります。ですからレーダーで捉えられた雨の下で必ずしも雨が降っているわけではありません。

また、電波はまっすぐ進むのに対して地球は丸く、遠くの方はひずみが大きくなります。このため、レーダー画面の端になればなるほどずれが出てくるおそれがあるのです。

現在ではテレビの天気予報だけでなく、インターネットや携帯電話でも最新のレーダー画面を見ることができますが、このような点にも注意して見てみたいものです。