大型連休をひかえ、旅行の計画を立てている方も多いのではないでしょうか。旅行に出かける際の持ち物の中で、欠かせないのはやはりその土地の地図ですね。

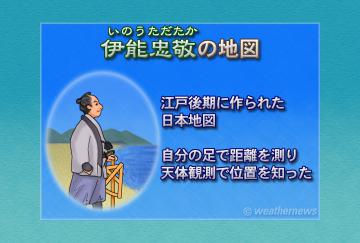

初めて日本の正確な地図を作った人をご存じでしょうか。その人は江戸時代後期に活躍した伊能忠敬(いのうただたか)です。

彼の測量の方法は、当時は歩幅をつかって距離を測る歩測でした。また、夜は天体観測を行って緯度を測定しました。北極星の高度がその場所の緯度と同じことを利用して現在地の緯度を調べていたのです。

ただ一方で、緯度と同様に地図作りには欠かせない経度の測定はやっかいだったようです。経度の測定は、江戸、大阪と観測地の3地点で同時に日食や月食の始まりと終わりの時間をはかり、その差から求めようとするものでした。

観測期間中に日食は4回、月食は9回ありましたが、どこかが悪天候になると測定はできません。なかなかうまくいかず、経度の測定は実質的には失敗だったようです。そのため経度は天体観測ではなく別の方法で計算から求められました。

伊能忠敬は日本全国を歩き回り測量を重ねましたが、旅に出て18年後に病死してしまいます。その後は、弟子たちが引き継いで1821年に、のちに伊能図と呼ばれる「大日本沿海輿地全図(だいにほんえんかいよちぜんず)」を完成させ、幕府に提出したのです。

お天気豆知識(2025年04月25日(金))

最初の日本地図を作った伊能忠敬が日本の測量を始めて約200年が経ちますが、現在の地図はどうやって作られているのでしょうか。

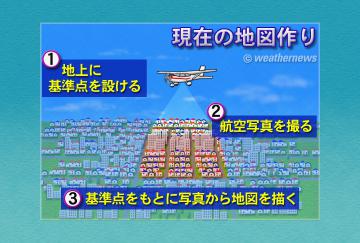

見本となる地図がないときは、まず地上にいくつかの基準となる位置をきめて測量します。そして、決めた位置が写るように空から飛行機を使って航空写真を撮ります。さらにその写真を元にして、地図を描いているのです。

航空写真は飛行機の底部に穴をあけ、そこに大型のカメラをセットして撮っています。

上空1500メートルから写した写真は、地上の20センチくらいの小さなものまで見ることができるすぐれたものです。

なお、現在の地図づくりはどんどん進歩しており、人工衛星を利用したり、飛行機からの観測で直接、建物の高さまで測って3次元の地図を作ることなども可能になっているのです。