4月20日は二十四節気の一つ、穀雨(こくう)です。

穀雨とは、春雨が降って百穀をうるおすころ、という意味で、このころは雨がけむるように降って田畑をうるおし、農作物の生長を助けたり、種まきに良い時期をもたらすとされています。

この時期は、私達にとっても過ごしやすい日が多いものですが、穀雨の次の二十四節気は「立夏(りっか)」、つまり夏のはじまりです。

晩春の季語に「春暑し」、「春の汗」という言葉があるように、この時期になると夏のような暑さに見舞われることもあります。

今の時期は日々の寒暖の差が大きいので、急な寒さや暑さにも対応できるよう春先の上着とともに夏服も用意しておく必要がありそうですね。

お天気豆知識(2025年04月19日(土))

竹の子のおいしい季節となりました。竹の子は、一日に1メートルも伸びることがあり、その生長のはやさはすさまじいものです。

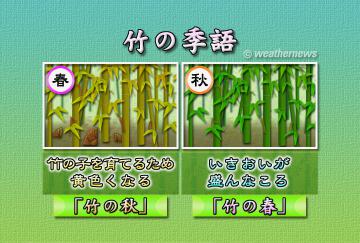

竹は前の年の夏から葉を通して栄養をため込みますが、春になると地下茎でつながっている竹の子にその養分を取られてしまいます。そのため、春の竹の葉は枯れたように茶色くなることがあります。

これは葉替わりといって、モウソウチクの場合は2年ごとに見られる現象です。

葉替わりをしている春の竹林は、周りの山々が新緑に包まれているのに対し、そこだけが茶色く落葉しています。そのためか、春の竹林のようすを「竹の秋」といい、春の季語になっています。

その後、春がすぎて竹の子も十分に生長すると、竹林には緑が戻ってきます。秋の竹は青々としていて、勢いが盛んになってきます。そのため、秋の季語として「竹の春」という言葉があります。

このような違う季節を含んだ言葉が季語になっているものはあまりありません。また、月の別称として、陰暦3月(今の4月ごろ)のことを「竹秋(ちくしゅう)」、陰暦8月(今の9月ごろ)を「竹春(ちくしゅん)」ともいいます。

少しまぎらわしい言葉ではありますが、趣が感じられますね。