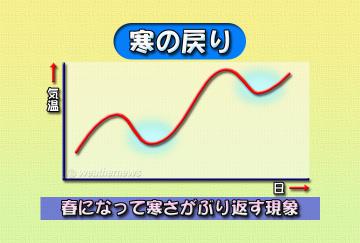

春本番のこの時期、日に日に暖かさは増していきます。しかしその一方で、春は突然に寒さがやって来やすい季節でもあります。

大陸からやってくる高気圧に日本の広い範囲が覆われたときなどは、日中の陽気とはうらはらに、朝は気温がぐっと下がります。

よく晴れて風が弱くなるため、昼の気温は高くなりやすく、夜間は放射冷却現象が顕著にあらわれて早朝などに冷え込みやすいのです。そのため春は一日の気温の変化が大きい季節といえるでしょう。

また、春は高気圧と低気圧が交互にやってくる季節でもあり、晴れて暖かい日と雲の多い日差しの弱い日が周期的にあらわれて、日ごとの気温差も大きくなります。

とくに低気圧が日本海を発達しながら進むときは、暖かな南風が強く吹いて気温が上がり、その低気圧に伴う寒冷前線が通過すると北風に変わって気温は急に下がります。

そのほか同じ移動性高気圧でも、東側半分に覆われると寒くなり、西側半分では暖かくなりやすいもので、このことも春の気温を変化させます。

こういった気温の変化が大きい時期は体調を崩しやすいので、健康管理にはくれぐれも注意したいものですね。

お天気豆知識(2025年04月08日(火))

春は突然に寒さがやって来ることの多い季節であり、この寒さのぶり返しは「寒の戻り」と表現されます。

中でも桜が咲くころに現れる突然の寒さは「花冷え」といい、今なら花冷えの方がふさわしいというところもあるでしょう。

ちなみに北海道では、ライラックもしくはリラとよばれる花が咲く5月下旬頃にも寒さが戻ってくることがあり、「リラ冷え」とよんでいます。

一年の中でも、今は気温の上がり方が特に急な時期です。そのため、寒さのぶり返しはいっそう強く感じられるものです。

そして、これは農作物にもいえることです。この時期は季節はずれの寒さによって霜がおり、茶などの農作物に遅霜の被害を発生させることがあります。

冬の寒さの厳しい時期を耐えてきた植物が春の霜で枯れてしまうのは、暖かくなると植物は新芽を伸ばすなど生長することに専念し、それと引き替えに冬の間作り出していた凍りにくい物質を作らなくなります。そのため寒さに弱くなり、新芽などは簡単に凍ってしまうのです。

この時期は、私達も暖かくなったからといって油断せず、急な寒さにも対応できる服装を考えておくことが大切ですね。