春は霧やもや、黄砂などによって見通しが悪くなりやすい季節です。見通しが悪くなって遠くの景色がぼんやりと見える現象は一般に「かすみ」とよばれ、夜に現れたものは「おぼろ」といいます。

「かすみ」には気象学的にはっきりとした定義づけが無く、細かい粒子によって遠くがはっきり見えなければすべて「かすみ」とよばれています。

しかし、本来「霞(かすみ)」という漢字には、朝焼けや夕焼けという意味や、日の出、日の入りのときに霧が日光を受けて赤く見えるものといった意味があったようです。

「霞」に「光」と書けば、「霞光(かこう)」といって朝焼けや夕焼けの輝きを、「霞」に「彩り」と書けば「霞彩(かさい)」と読み、朝焼けや夕焼けの美しい彩りを意味します。

このように、もともと「かすみ」とは白っぽい霧とは違い、朝がすみや夕がすみなどの「赤」という特定の色をもった霧のことを表現した言葉だったようです。

お天気豆知識(2025年04月06日(日))

かすみは、空の色と同じように様々な色を帯びることがあります。

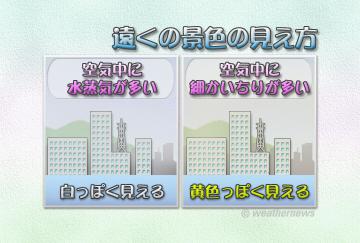

たとえば、空気中に水滴が多く浮遊している霧やもやなどが現れているときは、景色はたいてい白っぽく見えるものです。一方、空気中に細かいちりが多く浮かぶことで見通しが悪くなっているときは、太陽などの光が黄色っぽく見えたり、ときには赤みがかって見えます。

逆に光の当たらない暗いところは青く見えます。この色は、空気中に浮かぶ粒子が光を散乱することによって起こるもので、色の違いはその粒子の大きさの違いによるものなのです。

太陽の光は通常、白っぽく見えます。比較的大きな粒子は光の色を変化させないものの、小さな粒子に光があたって散乱すると、その色は白とは違う色に見えます。たとえば空気の分子くらい小さいと、光の色は違ったものに見え、昼間の空の青色や朝焼けや夕焼けのような黄色や赤色になります。

しかし霧や雲を構成する水滴は比較的粒子が大きいため、日光を散乱しても色は影響を受けず、太陽の光そのままの白い色に見えるのです。

空には、太陽の位置や雲などによって様々な色がありますが、その色を作り出しているのは、空気の分子や空気中に浮かぶ細かい粒子なのです。