4月4日は二十四節気のひとつ、清明(せいめい)です。清明とは、花が咲き、野山が明るく清らかなころとされ、万物が晴れ晴れとした明るさをあふれ出している時期です。

ちょうど入社式や入学式のシーズンでもあり、私たちの生活の中でも光や希望に満ちた季節といえるでしょう。

例年、清明のころは西日本や東日本の太平洋側などで桜が満開になります。また、清明のころは、桜以外にも春を感じさせてくれる植物や動物が姿をあらわします。

西日本では紫色の美しいノダフジが咲き出し、モンシロチョウやツバメは北陸や東北南部でも見ることができるようになります。

そして北国では、道路脇や日かげに残った雪も姿を消してくるころです。このように、清明は一年の中でもっとも明るく清らかな時期といえるでしょう。

お天気豆知識(2025年04月03日(木))

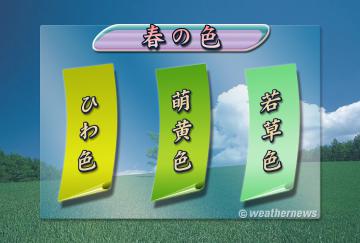

春は、草木の若芽が顔を出す季節です。春の色と言えば、桜を連想される方が多いようですが、この桜色と新芽の黄緑色の組み合わせは、なんともやわらかく、極上の春の色彩といえるのではないでしょうか。

このような、春の彩(いろど)りに欠かせない黄緑色には四季の風情を連想させる呼び名がつけられています。

萌黄色(もえぎいろ)は、春先の萌えるような草木の色で緑と黄の間の色のことです。萌え出たばかりの葱(ネギ)の新芽の色の意もあり、萌葱色とも書きます。また、萌木色と書く場合もあり、春になって木から葉が萌える様子が連想されます。

若草色は、春になって萌え出た若草から、自然の息吹を感じさせる若々しい色です。また、若草は、春の若々しく、柔らかい感じをとらえた季語です。夏目漱石の「若草や水の滴(したた)る蜆籠(しじみかご)」の句は、蜆を入れた蜆籠が水を滴らせて、若草に置かれている構図で、春の生気が感じられます。

ひわ色は、萌黄色よりさらに黄色のまざった色のことです。このような黄色とも、黄緑色とも判断のつかない色は色の名前が付けにくく、日本では小鳥のヒワ(鶸)の胸の羽根の色に似ていることからひわ色と名付けられたそうです。