私たちがよく目や耳にする天気予報にはいろいろな種類があります。

その中でも身近なのは今日、明日、あさってまでを予報する「短期予報」や向こう一週間を予報する「週間予報」でしょう。

そして、もっと先の天気や気温などを予報するものもあり、これは「長期予報」と呼ばれます。「1ヶ月予報」や「3ヶ月予報」、「暖候期予報」や「寒候期予報」がこれにあたります。

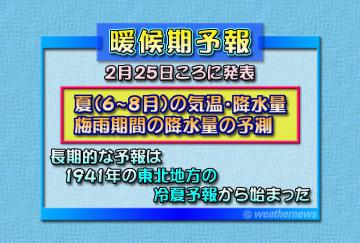

そのうち「暖候期予報」は、その年の夏(6月から8月)の天候の特徴を予報したもので、6月から8月の気温と降水量、さらに梅雨の時期の降水量を平年に比べて「低い(少ない)、平年並、高い(多い)」の3段階で表し、毎年2月25日ごろに発表します。

なお、このような長期的な予報の始まりは、1941年(昭和16年)の東北地方の冷夏予報です。1ヶ月先の天候を予報する1ヶ月予報より先に夏の季節の予報が行われたのです。

お天気豆知識(2025年02月24日(月))

夏の天候の特徴を予報した暖候期予報は、どのように利用されているのでしょうか。

農業は天候に大きく左右されるため、種まきの時期から、刈り取りや収穫まですべての時期で重要な情報です。

害虫対策についても、天候によって害虫が飛来してくる時期が変わってくるため、暖候期予報が参考にされています。

また、夏場に活躍するエアコンの製造に関しては、3ヶ月から4ヶ月先までの気温を考慮して部品を発注しなくてはならないため、夏の天候の予測は重要です。

さらに、暑い夏になった場合、飲料水の売り上げが伸びますが、その容器であるペットボトルや缶などはすぐには生産できないため、事前に作る必要があります。製缶業において暖候期予報は、生産量の目安として利用されているのです。

暖候期予報という言葉は聞き慣れませんが、世の中の色々な所で重宝されている情報なのです。