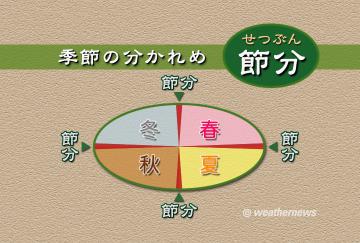

2月2日は節分です。文字の通り、節分は「季節の分かれ目」で、立春の前日のことです。また季節の分かれ目は立春のほかにもあり、立夏・立秋・立冬の前日も節分で、実は年に4回あるのです。

その中でもとくに立春の前日は、旧正月の時期と重なり、一年(季節)の初めと考えられることから最も重要視されてきました。このため、現在では冬と春の「節分」が一般的となっています。

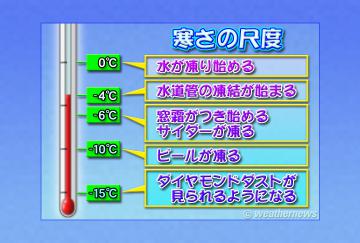

2月2日の節分は冬の最後の日ということで、これに伴い1か月ほど続いた「寒(かん)」が明けることになります。

春夏秋冬と一年は春から始まると考えると、冬と春の節分は、いわば大晦日のようなものともいえそうです。

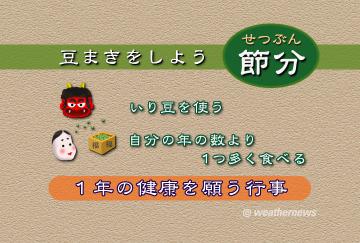

そんな日に行う行事は誰もが知っている「豆まき」です。豆まきは「追儺(ついな)の儀式」が起源であり、一年の締め括りにその年の邪気を全てはらってしまおうという行事なのです。

お天気豆知識(2025年02月01日(土))

学校や家庭などで今年も豆まきを予定されている方も多いでしょう。最近では落花生を使う所も多いようですが、もともとは煎った大豆を使うのが普通でした。

なぜ豆を煎るかというと、生のままの豆をまくとそのうち庭先などで芽をだしてしまうからです。煎り忘れていた豆が芽を出すことは、あまり良いこととはされていなかったのです。

そして、年に応じて大豆を食べるのはこれから迎える農作業に備えて体力をつけようという昔の人の知恵なのです。

また、年の数より1つ多く食べると一年間病気をしないという言い伝えがあります。(年の数とされている地方もあります。)

「鬼は外、福は内」といいながら、みんなで行う豆まきは楽しいものです。豆まきは地方によっていろいろな特色があり、かけ声もいろいろとあるようです。あなたの地方の豆まきはいったいどんなものでしょう。