暦の上では春になったとはいえ、まだまだ厳しい寒さが続いていて、西日本や東日本でも氷点下の寒さになることがあります。

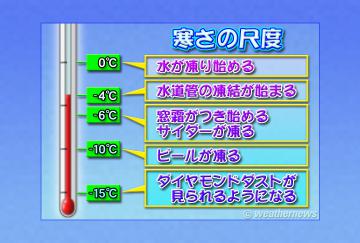

水が凍りはじめる0度以下の世界では、さまざまな現象が起こります。たとえば、マイナス4度以下の寒さでは水道管が凍結し、さらには破裂したりして私たちの生活に影響を与えます。強い寒気が来た時は、九州の平野部でもこの温度まで下がることがあります。

マイナス6度では、空気中の水蒸気が、窓の表面で凍る「窓霜」という現象が見られるようになります。また、サイダーなどの炭酸飲料水が凍るのもこの温度です。

さらに温度が下がってマイナス10度を下回ると、凍りにくいアルコールが含まれているビールでも凍り始め、マイナス13度以下ではぶどう酒、マイナス14度以下では清酒も凍ります。

マイナス15度以下の世界では、夜間、凍結のために家が音を立てる「家鳴り(やなり)」が起こることもあります。

また、早朝などには「ダイヤモンドダスト」という現象が見られるようになります。これは、大気中の水蒸気が凍って氷の結晶となり、日光に照らされて光る現象です。北海道の旭川市などでは、真冬のよく晴れた朝に現れることがあります。

お天気豆知識(2025年02月05日(水))

マイナス20度以下という寒さは、北海道や本州でも標高の高いところなどの限られた地域でしか体験することのできない厳しい寒さです。

マイナス20度以下にもなると、もう顔を出して歩けないくらいになり、前髪やひげ、まゆ毛などには霜がつくようになります。

マイナス24度以下になると、塩分が多くて凍りにくいしょう油でさえ凍り始めます。さらに、マイナス25度を下回ると、生きた大木が立ったまま激しい音をたてて裂ける「凍裂(とうれつ)」が起こるようになります。

これは木の内部にある水分が凍って膨張するために起きる現象で、生木が裂けるほどのすさまじい寒さといえるでしょう。

また、マイナス40度まで下がると、空気中の水分は凍り、氷の粒による濃い霧が辺り一面を白く覆います。そして、マイナス50度くらいの寒さになると、吐息に含まれる水蒸気が凍ってしまいます。

日本では経験できませんが、凍った人の息は耳の辺りでかすかな音を立てるといわれ、シベリア東部のヤクートでは、この音を「星のささやき」とよんでいます。