あすから「光の春」と言われる2月になります。登山やスキーなどで雪山へ出かける際には、気温の上昇に伴って雪崩の危険が高まることを忘れてはいけません。

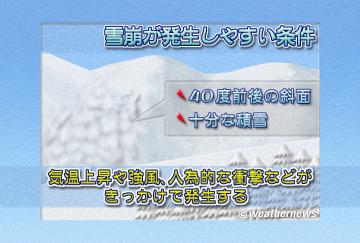

雪崩が発生しやすく、かつ最も危険な場所は、十分な積雪のある40度前後の斜面だといわれています。それは、斜面があまり緩いと雪が滑り落ちようとする力が小さく、逆に斜面の角度がきつ過ぎると雪があまり積もらないうちから崩れ落ちていき、大規模な雪崩にはなりにくいためです。

また雪崩を発生しやすくする気象条件には、気温の上昇以外にも、積雪を短時間に増加させてしまう激しい降雪や強い風があげられます。

しかしこういった理由で引き起こされる雪崩は、一般に表面近くの新雪が流されるだけの小規模のものが多く、大きな被害を生む雪崩は主に人為的な衝撃によって発生しています。

それは人間が歩くことによって、崩れやすい雪の層の上に積もった流されにくいはずの固くしまった雪をも砕いてしまい、多量の雪が崩れ落ちるという結果を生みやすいからなのです。

つまり私達が雪山に足を踏み入れるということは、みずから雪崩を誘う危険な行為ともいえるのです。

お天気豆知識(2025年01月31日(金))

万が一、雪崩にあった場合、どのようにすれば助かりやすくなるのでしょうか。

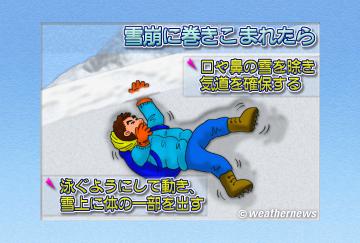

雪崩に巻き込まれてしまうと、あっという間に口や鼻の中に雪が入り込んできます。深い雪の中に埋もれてしまうと身動きができないばかりでなく、呼吸もままならなくなってしまいます。呼吸だけはできるよう口に入ってくる雪はかきだし、口を覆うなどして気道を確保し続けておくことが最も大事なことです。

そして、雪崩が収まったあとにいかに発見されやすい状態をつくっておくかも重要です。流されているときには、泳ぐようにして雪の表面近くへ浮上する努力もしましょう。深くに埋まってしまうと雪の重みで身じろぎすらできず、救助の人への叫びも届かないおそれがあるからです。

実際、上手に上へと移動することはかなり困難なものですが、深くに沈まないようにしなければなりません。片腕を目一杯伸ばすなどして雪上へ体の一部を出すことができれば、発見される可能性も高くなります。

また最近では、雪面に突き刺して埋まった人の位置を探すための「ゾンデ」とよばれる棒や、雪の中から電波を発信する「ビーコン」という道具などもあるので、これらを利用しても良いでしょう。

しかしこのような努力をしたからといって必ず助かるという保証はありません。とにかくこの時期に雪山へ入ったら、雪崩への注意を決して怠ることなく、万に一つも雪崩に遭わないという慎重さが大事なのですね。