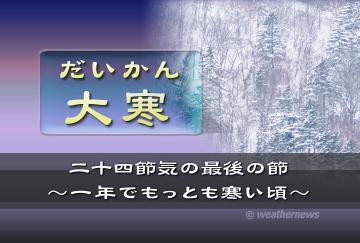

1月20日は二十四節気の一つ「大寒(だいかん)」です。

大寒には非常に寒いという意味が込められていて、この日を境に、小寒(2025年は1月5日)からはじまった「寒の内」の後半に入ります。

昼の時間が最も短いのは12月下旬の冬至ですが、寒さのピークはそれより1か月ほど遅れてくるため、一年のうちで最も寒いのがこの時期です。

北日本や日本海側などでは雪が多く、春はまだまだ遠く感じられます。

しかし、太平洋側の地域でスイセンなどが咲き始めるのも今の時期です。暦の上では、大寒が明けると立春となり早くも春を迎えるのです。

お天気豆知識(2025年01月19日(日))

寒さには「風冷え」「底冷え」「しけ寒」の3種類がありますが、それぞれの寒さを引き起こす原因は、「風冷え」が強い風、「底冷え」が放射冷却現象による低温、そして「しけ寒」は湿度が高いことです。

風が強いと、体の表面の熱が奪われたり、体と衣類の間にある暖まった空気が吹き払われてしまうために寒く感じるのです。よく風速が1メートル増すごとに体感温度が1度下がるといわれますが、これが風が引き起こす寒さなのです。

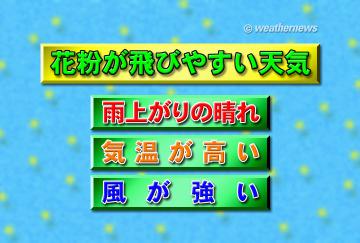

また、放射冷却現象による厳しい冷え込みは、私たちの体から熱や水分を奪っていきます。晴れて風が穏やかな夜に顕著で、特に空気が乾燥していれば、熱や水分が奪われやすいため底冷えも厳しいものになるのです。

そして、湿気が高いことによる寒さについては、ピンとこない方もいるかもしれません。夏場は湿度が高いほど蒸し暑く感じますから、湿度が高いと気温に関係なく暑いイメージを抱いてしまいがちです。しかし、ある程度以上冷えると湿度が高いほど寒く感じるようになり、その境目は、10度くらいだといわれています。

どのような「寒さ」であるかを考えて効果的な防寒対策を行うことも、この季節を快適に過ごすためには大事なことなのです。