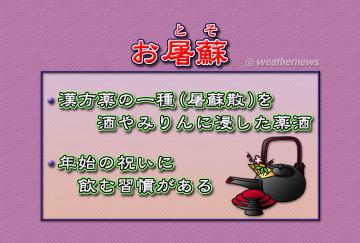

お屠蘇とは漢方薬の一種である「屠蘇散(とそさん)」を酒やみりんに浸したもので、屠蘇散はサンショウ、ボウフウ、ビャクジュツ、キキョウなど数種の薬草が調合されています。

また、酒やみりんにはブドウ糖、必須アミノ酸、ビタミン類が含まれ、アルコールには血行を促進させる働きがあります。

お屠蘇には胃腸の働きを盛んにし、風邪を予防するための効果があるので、寒さが厳しく、お酒の量も多くなる年始の時期にお屠蘇を頂くことはまさに先人の知恵と言えるでしょう。

正月にお屠蘇を飲む風習は、平安時代に中国から日本に伝わり、嵯峨(さが)天皇の時代に宮中の正月行事として始められたあと江戸時代に一般市民へと広まりました。

お屠蘇の「屠」は「邪気を払う」、「蘇」は「魂を目覚め蘇らせる」という意味があるといわれています。年のはじめにお屠蘇を飲むという風習には、無病息災を祈り、心身ともに改まろうという願いが込められているのです。

お天気豆知識(2025年12月29日(月))

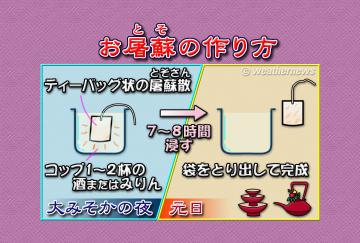

お屠蘇はお正月に飲むお酒というだけあって日本酒で作る印象が強くありますが、どの家庭にもおいてあるみりんでも作ることができます。

まずは、ティーバッグ状の屠蘇散とコップ1杯から2杯の酒またはみりんを用意します。屠蘇散は薬局などで市販されているので探してみるといいでしょう。お屠蘇作りは大みそかから始まります。

大みそかの夜に、好みに合わせて酒またはみりん、あるいはその2つを混ぜたものに市販の屠蘇散を浸して、そのまま7時間から8時間ほどおきます。

こうして薬効成分が溶け出すのを待ち、元日に袋を取り出せばほのかに薬草の香りがするお屠蘇の出来上がりです。

普通のお酒をお屠蘇として飲む方も多いようですが、屠蘇散でつくった本当のお屠蘇をつくって頂いてみてはいかがでしょう。