衣類を脱ぐとき、車のドアを閉めるとき、ドアノブに触れたときなど、様々なところでパチッときますね。そう、静電気が原因です。

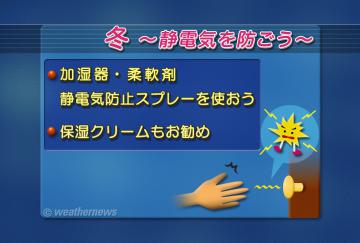

静電気の起きやすい冬に、静電気をためないようにするには、いくつかポイントがあります。最大の原因は、空気の乾燥ですから、室内では加湿機を使って、部屋の湿度を高くするといいでしょう。また、洗濯の際には、柔軟剤を使用して繊維同士の滑りを良くし、静電気を発生させにくくしたりすると防げます。

さらには、静電気防止スプレーを使うことによって、界面活性剤という物質が衣類の表面に付着し、これによって、空気中の水分が吸い付いて、発生した静電気は、空気中に放出されやすくなります。

衣類だけではなく、とくに乾燥肌の方には、肌にも潤いを与えることが大事です。空気の乾燥と衣類による静電気の影響で、皮膚に非常に細かい裂け目や、かさつきができ、かゆくなったり荒れたりするからです。保湿クリームなどでお肌にも潤いを与え、冬本番、静電気のいたずらには、万全の対策をもって望んで下さい。

そして、車から降りるときに、毎回のように静電気に悩まされている方は、ボンネットの一部に手を触れておき、静電気を逃がしてから、金属部分にさわるようにしましょう。体にたまった電気がドアを閉めようとした瞬間に一気に車に流れ、パチッとくることはなくなります。

お天気豆知識(2024年11月20日(水))

冬場にはやっかいに思える静電気ですが、この静電気は悪さをしているだけではなく、実はしっかりと私たちの役にたってくれているのです。

たとえば、今ではオフィスワークや学校など、どの場所にも欠かすことのできなくなったコピー機は、静電気によってマイナスに帯電させた粉末インクをプラスに帯電している紙に付けています。

また、空気清浄機には、空気中のチリやほこりを静電気によって集めているものもあります。

そして、自動車や電気製品の塗装も、プラスに帯電された製品にマイナスに帯電された塗料を吹き付けることによって、ムラなくきれいに仕上げられているのです。静電気はいろいろなことに利用されているのです。

そして、自然界で知られている静電気の大規模なものといえば雷です。雷雲中では、大きなあられの粒子と細かい氷の粒子がぶつかり合います。

あられはマイナスに、氷の粒子はプラスに帯電して氷は上昇気流によって上空に運ばれ、あられ粒子は下方に移動します。ここで、雲の中では上方にプラス、下方にマイナスの電荷が分布することになります。この電荷による電界の大きさが、局地的に大気の絶縁耐力を超えると放電するのです。