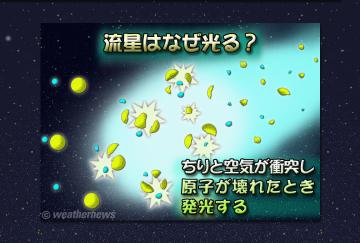

皆さんは流れ星の正体を知っていますか。それは、宇宙空間を漂っている直径1ミリから1センチメートル程度の「ちり」です。ではなぜ、およそ100キロメートル上空の「ちり」が放つ光を地上でも確認することができるのでしょうか。

それは、このちりが地球大気に高速でぶつかることに答えがあります。その速さは秒速数十キロメートルで、垂直に降ってくる場合は秒速70キロメートルにもおよびます。これは東京と大阪の間をわずか6秒ほどで行ける速さです。

高速で大気分子とぶつかった「ちり」はまず破壊されます。そして、その破片は執と大気の分子や原子にぶつかり、それらをバラバラに壊していくのです。こうして「ちり」の通ったあとには、気体が高温で電気を帯びた状態であるプラズマの道が出来ます。

このプラズマの放つ光こそが流れ星の光なのです。ちなみにプラズマの光は、雷やオーロラなどでも見ることができます。

お天気豆知識(2024年11月16日(土))

流れ星のもとは宇宙空間を漂う「ちり」ですが、それはどこからやってくるのでしょうか。

それにはいくつかの説がありますが、すい星から放出されているという説が広く受け入れられています。

すい星から出た「ちり」はしばらくの間、すい星と同じような軌道をまわります。そのため、すい星の軌道に沿うように「ちり」の帯が存在します。そして、この「ちり」の帯の中に地球が入ると、一気にたくさんの「ちり」がぶつかり、流星群となるのです。

また、地球が「ちり」の帯に入ったときの「ちり」の向かってくる方向は、夜空を放射状に流れる流星たちの中心、放射点の方向でもあります。

そして、この放射点の方向には流星群の名前に対応した星座を見ることができます。つまり、しし座流星群なら、しし座の方向に放射点を持つ流星群なのです。