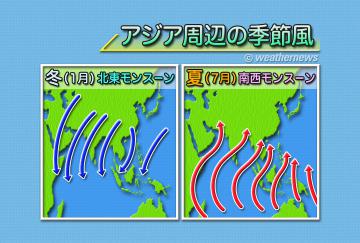

天気予報ではしばしば「季節風」という言葉が出てきます。季節風とは、その季節になると頻繁に現れる代表的な風ですが、季節風は日本独特の風ではなく、地球上の広い地域で吹いています。

日本のほかに季節風が吹く地域としては、東南アジアやインド、アフリカ、オーストラリアなどがあります。

その中でも特に規模の大きいものが、東南アジアやインドなどに吹くアジアの季節風で、アジアモンスーンと言われ日本の梅雨とも大きく関わっています。

また、日本で季節風と言うと、冬の北西風がなじみ深いかもしれませんがそれだけではありません。夏に吹く南よりの風も季節風です。

冬の季節風は日本海側の地域に大雪をもたらし、夏の季節風は梅雨入り、梅雨明けを左右します。

このように、季節を代表する風で、冬と夏でほぼ反対方向から吹く風のことを季節風と呼んでいるのです。

お天気豆知識(2024年11月13日(水))

日本では、冬に冷たい北よりの季節風、夏に蒸し暑い南よりの季節風が吹きます。これらはそれぞれどのような要因で吹くのでしょうか。

大陸は海よりも暖まりやすく冷めやすいため、冬は、シベリア方面を中心とした大陸で空気が冷えて重くなり、シベリア高気圧ができます。

風は気圧の高い方から低い方へ吹くため、シベリア高気圧から吹き出す風が日本周辺の冬の季節風となります。

一方、夏は、太平洋に高気圧ができます。そのため日本列島にはこの太平洋高気圧から吹き出す南よりの風が流れ込むことになります。

日本付近では、夏と冬で高気圧のできる場所に違いがあるため、冬は北より、夏は南よりの季節風が吹くのです。