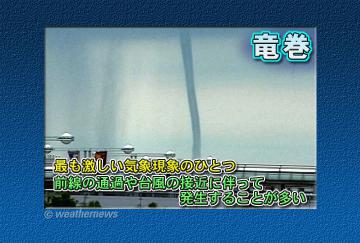

あまり馴染みがないように感じますが、竜巻は、日本国内で毎年発生していて、9月は発生が多い時期に当たります。竜巻は激しい気象現象のひとつで、局地的に発生します。

竜巻はつむじ風などと違い、上空の雲から垂れ下がるろうと状の雲をともなっていることが特徴で、前線の通過や台風の接近に伴って発生することが多いといわれています。

竜巻の大きさはさまざまで、小さいものは直径10メートル程度ですが、多くは100メートルから600メートルの直径を持っています。また、被害状況から風速100メートルを超えていると推定されるものまであり、その風は台風以上に強く、破壊力は気象現象の中で最大級といわれています。

過去の調査結果によれば、竜巻の発生は9月が最も多く、8月から10月までの3ヶ月で、1年の半数近くの数が発生するといわれています。これは、竜巻が台風の影響を受けて発生しやすいことをあらわしています。そのため、台風が接近、上陸したときは、竜巻に対しても注意が必要になってくるのです。

竜巻が発生する危険性があると、気象庁から竜巻注意情報が発表されます。自分の地域が対象になった場合、積乱雲が近づく兆しがあったら頑丈な建物に移動するなど安全を確保するようにして下さいね。

お天気豆知識(2025年09月16日(火))

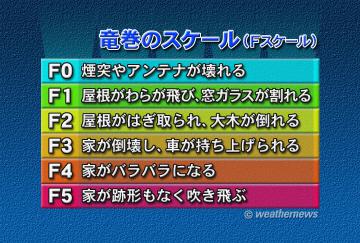

竜巻には、強さを表現するためのスケールがあります。これは、藤田スケール(Fスケール)と呼ばれるもので1971年に気象学者の藤田哲也さんによって考案されました。

藤田スケールは、台風のように風を基準にしたものではなく、被害状況を基準にしたものでF0からF5までの6段階で表現されます。

竜巻の中では「微弱」と表現されるF0でも、煙突やアンテナが壊れるといった被害を生むスケールです。F1はそれより強くなり、屋根瓦が飛び、窓ガラスが割れるなどの被害が起きます。F2は屋根がはぎ取られ、大木が倒れる、F3は家が倒壊し、車が持ち上げられる、といった被害があり、日本で過去に観測されたものの中では、強くてもこのF3までです。

しかし、アメリカのトルネードになると、家がバラバラになるというF4や家が跡形もなく吹き飛ぶというF5までも存在します。この表現から、竜巻による被害を経験したことがない方でも、尋常ではない風が吹いていることはおわかりいただけることでしょう。※平成28年4月からこの藤田スケールを改良し、「日本版改良藤田スケール(JEFスケール)」が突風調査に使用されています。日本の建築物等の被害に対応させてより精度良く突風の風速を評価することができるようになりました。