春になると、北陸の富山湾では蜃気楼(しんきろう)が現れやすくなります。これは、立山などの飛騨山脈から流れ出た冷たい雪解けの水が富山湾に流れ込んで、海面に近い方の空気が冷たくなる逆転層ができるからです。

蜃気楼には大きく分けると2種類のタイプがあり、実物よりも低い所に見えるものと、実物より高い所に伸び上がったり浮かんだりして見えるものがあります。

富山湾で春に見られる蜃気楼は後者のタイプの上に伸びる蜃気楼で、同じように上にのびる蜃気楼に「ファタ・モルガナ」と呼ばれるものがあります。「ファタ・モルガナ」は、ヨーロッパでは蜃気楼の別名として呼ばれることもあるようですが、もとはイタリア半島とシチリア島との間のメッシナ海峡に現れる蜃気楼のことです。

メッシナ海峡のファタ・モルガナは対岸の壁や塔、家のようなものがそそり立ち、それが空中に浮かんで見えます。そんなファタ・モルガナは、アーサー王物語に出てくる伝説上の妖精モルガナにちなんで名付けられました。

「ファタ」とは妖精のことで、モルガナは蜃気楼を使って神秘的な能力を示したと言われています。のちに、イタリアの詩人たちはモルガナのことを、「波の下の水晶宮に住み、このような蜃気楼を起こす妖精」と詠いました。それがきっかけで、ファタ・モルガナは蜃気楼の代名詞になったといわれています。

お天気豆知識(2025年04月24日(木))

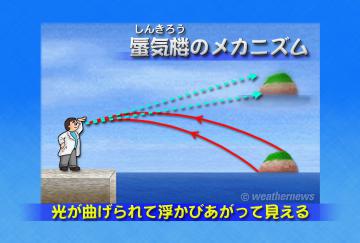

ファタ・モルガナや富山湾の春の蜃気楼は、どのような仕組みで見えるのでしょうか。

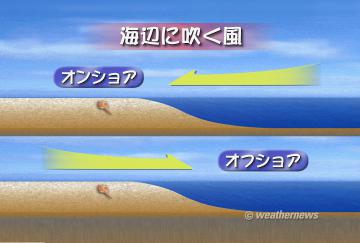

蜃気楼が現れるためには、まず、冷たい海水がなくてはなりません。そして、冷たい海水にふれた空気は冷やされるため、海の上の空気は下が冷たく上が暖かい状態となります。

温度のちがう空気は密度もちがい、冷たい空気ほど密度は大きくなります。このような状態で光が進むとどうなるのでしょう。

普通、光はまっすぐに進みますが、密度の異なる空気の層を通過するときは、密度の大きい方へ引っ張られながら進む性質があります。その結果、光は密度の大きい下の層にひっぱられ上に凸のカーブを描くようにして私たちの目に到達します。

光が曲げられることにより私たちの目には上から光がやってくるため、あたかも景色が浮かび上がっているようにみえるのです。