1883年の2月16日は、日本で初めて天気図が作られた日です。今でも天気図は予報官だけでなく一般の方にとっても、明日の天気を予想する上で日々役に立っています。

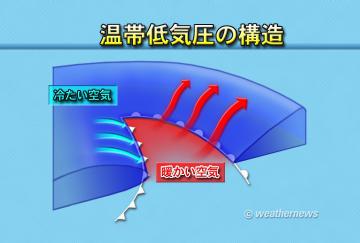

テレビや新聞などに掲載されている天気図の中に、皆さんは低気圧のマークを見たことがあるでしょう。この低気圧はほとんどが「温帯低気圧」と呼ばれるものです。熱帯地方と違って、温帯地方は南北の温度差が大きいという特徴があります。そのため、温帯で発生する温帯低気圧の多くは、冷たい空気と暖かい空気との地表面での境界線である前線を伴っています。

冷たい空気が流れ込んでいく場合には寒冷前線が、暖かい空気が進んでいくときには温暖前線が生まれ、いずれも低気圧の空気の流れと同じ反時計回りに移動しています。

寒冷前線付近では、冷えた重たい空気が地面付近をはうように進み、暖かい空気の下に強制的に潜り込んでいきます。そのため、この前線の付近には上へと発達した背の高い積乱雲などの雲があります。

一方、温暖前線付近では、暖かい空気が冷たい空気の上をはい上がっています。この場合の暖かい空気の上昇は緩やかなものなので、発生する雲も層状のものが主流になります。

低気圧の断面図やモデルを教科書などで見たことがある方は多いでしょうが、実際の低気圧のすべてがモデルどおりというわけではなく、場合によっては大きく異なることもあります。それゆえ気象は難しく、また興味深いものなのでしょう。

お天気豆知識(2026年02月15日(日))

日本付近を通過する低気圧のほとんどは温帯地方で発生する温帯低気圧です。天気図に何度となく登場する温帯低気圧も、日本付近だけの狭い天気図の中では、その発生から消滅までを追える機会があまりありません。そのため、温帯低気圧の一生を知る方も少ないのではないでしょうか。

温帯低気圧の発生は上空の風がきっかけになっています。上空には強い西風が吹いていますが、ときにこの流れは南北に波打つことがあります。この流れの南へ垂れ下がった先端は「気圧の谷」と呼ばれていて東へ移動していきます。これが近づいてくると下層には反時計回りの空気の流れが生まれます。

そのため、この流れの東側では南の空気がより寒い北へと移動して温暖前線を作り、西側の空気はより暖かい南へと回り込んで寒冷前線が誕生します。

さらに気圧の谷が接近すると反時計回りの空気の流れも強くなり、ついには温帯低気圧ができるのです。その後は気圧の谷の接近に伴って寒冷前線が南東もしくは東へと移動し、低気圧は発達を続けていきます。

寒冷前線の回り込むスピードは、一般に温暖前線よりも速いので、いずれは寒冷前線が温暖前線に追いついてしまいます。つまり下に冷たい空気が存在し、その上に暖かい空気があるといった状態になってしまうわけです。

重い空気が下にあって軽い空気が上にあるので空気の上下方向の流れはいずれ収まり、低気圧も衰弱の一途をたどり、ついには消滅してしまうのです。そのため、2つの前線の開き具合を見れば、低気圧が発達するのか衰弱するのかを大まかに予想することもできるのです。