方角を知る際には方位磁石がよく用いられます。方位磁石の針は常に北と南を指すようになっていますが、これはなぜでしょうか。

磁石にはご存じの通り、S極とN極があり、同じ極同士なら反発しあい、違う極なら互いに引き合う性質があります。

方位磁石の針は磁気を帯びているため、針がある方向を指すということは、ほかの磁気と引き合っていることを表しています。それが「地磁気」です。

地磁気とは地球が持つ磁気と磁場(磁気が働く領域)のことを言います。方位磁石を水平に置いたとき、北を指す方はN極で南を指す方はS極です。

このことから地球は北極側にS極、南極側にN極の性質を持っている大きな磁石だと言えます。その様子は、ほぼ地球の自転軸に沿って棒磁石を置いたと考えると良いでしょう。

コロンブスの活躍した大航海時代にも、地磁気を利用して方角を知る羅針盤が使われていました。目には見えない地磁気の存在は古くから知られていたようですね。

なお、この棒磁石に例えられる地磁気の様子は地球の自転軸とは一致しません。このため、方位磁石の針が指しているのはわずかながら真北からずれているのです。

お天気豆知識(2025年02月10日(月))

方位磁石の針が北を指し示すのは、針が地磁気に反応するためです。

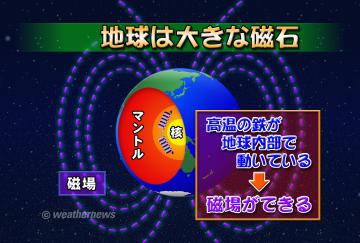

地磁気とは地球が持つ磁気と、その磁気が働く領域である「磁場」のことです。この地磁気はいったいどのようにして発生しているのでしょうか。その理由は地球内部の構造にあると考えられています。

私たちが立っている地球の一番外側は地殻(ちかく)と呼ばれ、その下には岩石からなる「マントル」があります。さらにその下には「核」があり、外側の外核とその内側の内核とに分けられます。

このうち外核は高温で溶けた鉄でできていて、非常にゆっくりとしたスピードで回転運動や対流運動をしていると考えられています。

ここでは、鉄の原子が活発に動き回り、強い電流が発生していると言われています。電流と磁気は相互に深く関係しているため、地球の中心部で発生している電流が、「磁場」の形成に関わっているという説があります。

なお、地磁気は地球の歴史上、何度か反転してS極とN極とが入れ替わっていることがわかっています。もしかすると将来、地磁気が反転して方位磁石のN極の針が南を指すような日がくるかもしれませんね。