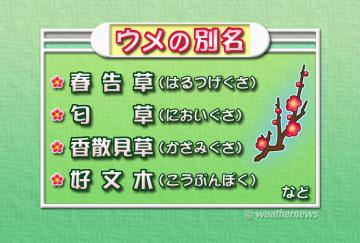

ウメは、早春にほのかに香る花を咲かせます。花は葉よりも先に現れ、その姿には独特の美しさがありますね。このウメにはほかにも色々な呼び方があります。

例えば、立春を前にして1月の後半から咲き始める所が多いため、春を告げる草と書いて、「春告草(はるつげぐさ)」ともいわれます。

そのほかにも花の香りが良いことから「匂草(においぐさ)」や「香散見草(かざみぐさ)」とも呼ばれ、「好文木(こうぶんぼく)」という別名も持っています。

これは、鎌倉時代に編さんされた「十訓抄(じっきんしょう)」に文を好む花として記されたことに由来するという説があります。

なお、寒の内に咲く早咲きの梅を寒梅(かんばい)といい、平年ですと、鹿児島は2月2日ごろ、東京でも1月22日ごろ、大阪では2月13日ごろに花を咲かせます。

ちなみに、ウメにウグイスといえば、美しい調和として知られていますが、ウグイスには「春告鳥(はるつげどり)」という別名もあるのです。

お天気豆知識(2025年01月14日(火))

春を代表するウメやサクラは多くの和歌に詠まれてきました。中でも現存する最古の和歌集である「万葉集」には、ウメは119首と、サクラの45首に対して3倍近くも多く詠まれています。

このころは、花と言えばウメを指すほど親しまれていたようです。

また、平安時代初期の「古今和歌集」には、ウメが24首、サクラは43首、鎌倉時代の初期に成立した「新古今和歌集」には、ウメが20首、サクラは54首詠まれています。

古今和歌集のころからはウメよりもサクラが多くなり、人々の関心はウメからサクラに移っていったことがわかります。

万葉集がつくられた時代には、多くの人はウメの花を観て楽しんでいましたが、今では、ウメと言えば梅干しを連想する人の方が多いかも知れませんね。