氷や雪の上が滑ることを利用して、スケートやスキー、スノーボードなどが身近なウィンタースポーツとして楽しまれています。

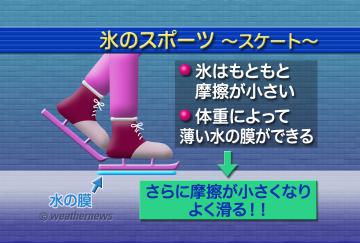

氷や雪の上では、なぜあのようによく滑るのでしょうか。氷は見ても触ってもわかりますが、表面はつるつるしており、氷の摩擦が小さいということが理由としてあげられます。

また、スケート靴で氷の上にのると、体重がスケートの刃にかかり、その圧力のために氷が融けます。

この時に、固体である氷の部分と圧力で融けた水の部分との間に薄い膜ができ、この膜が潤滑油のような働きをするために、さらに摩擦が小さくなって、一層滑りやすくなるわけです。

スケートは、この原理をうまく利用しており、瞬時にして氷と靴との間に薄い膜ができるため、スムーズに滑走することができるのです。

お天気豆知識(2024年12月27日(金))

これまで、よい記録を出す為に、雪面の硬さや氷の温度の研究が多くされてきました。最先端の製氷技術を集結して作られた高速リンク、エムウェーブは長野オリンピックやパラリンピックの会場となり、記憶に残る名シーンがありました。

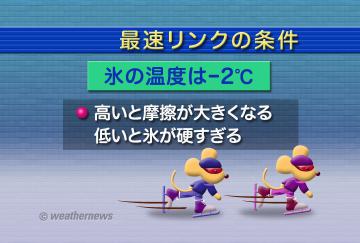

氷の「滑り」には、氷の温度が最も影響します。氷の温度が低いほど氷は硬くなり、エッジが食い込みにくくなります。一方、氷の温度が高いと柔らかくなって、摩擦は大きくなります。

スケートリンクの氷の温度は、実験によると、すべりと硬さの両面から氷点下2度くらいがもっとも良い記録が出ることがわかりました。ですが、実際に滑ってみると違うようで、短距離選手は氷点下4度から5度、長距離選手になるともう少し低い温度の氷の状態を好むともいわれています。

エムウェーブは温度だけではなく、最速リンクを作るためにいろいろな挑戦を行っています。氷の材料である水は、摩擦を小さくするために、不純物をほとんど含まない「純水」で作られています。

また、氷の結晶は六角柱ですが、面の中で最も摩擦が小さいのは「底面」です。エムウェーブの滑走面は最も滑る「底面」を敷いて作られています。

「純水」による摩擦の削減は長野オリンピックに間に合いましたが、氷の結晶の底面によるリンクができたのは、オリンピックの1年後からだそうです。